匡亚明:是老革命,亦大学者

龚放

《光明日报》( 2025年03月24日 11版)

作者供图

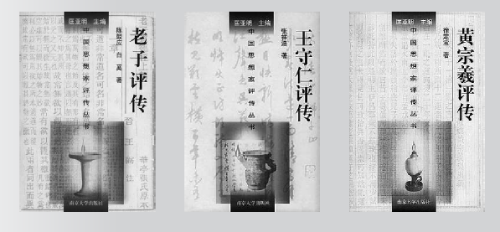

“中国思想家评传丛书”部分著作。作者供图

匡亚明(右)授予物理学家吴健雄南京大学名誉教授证书。作者供图

匡亚明(中坐者右二)和南京大学化学系师生合影。作者供图

【红色教育家】

学人小传

匡亚明(1906—1996),江苏丹阳人。1923年考入苏州第一师范学校,次年因从事革命活动被开除。1926年考入上海大学,同年8月加入共青团,9月入党。曾先后任上海沪东、沪西、闸北区共青团区委书记,共青团无锡中心县委书记及江苏省委巡视员。1937年奔赴延安。曾任中共中央社会部政治研究室副主任、华东局宣传部副部长兼《大众日报》社长、总编辑,中共中央山东分局宣传部长兼政策研究室主任。新中国成立后,任华东政治研究院党委书记兼院长、中共华东局宣传部常务副部长等职。1955年后,先后任东北人民大学(今吉林大学)党委书记兼校长、南京大学党委书记兼校长。1982年后任南京大学名誉校长。曾兼任国家古籍整理出版规划小组组长、中国孔子基金会会长等职。主持编写“中国思想家评传丛书”。著有《孔子评传》《求索集》《匡亚明教育文选》等。

在解放战争的艰难岁月里,匡亚明曾向友人讲述自己的理想:“将来革命胜利了,我志在振兴教育。”1954年,时任华东局宣传部常务副部长等职的匡亚明婉拒担任某省领导的安排,多次请求:“让我去办教育吧!”他终于如愿以偿,先是赴长春出任东北人民大学(今吉林大学)党委书记兼校长,1963年任南京大学党委书记兼校长,直至“文革”开始。“文革”后,匡亚明初心不改,1978年“梅开二度”,再次担任南京大学党委书记兼校长,1982年担任南京大学名誉校长至1996年去世。

匡亚明是一位饱经战争洗礼的革命者。他1906年3月17日出生于江苏丹阳导墅镇匡村一个贫苦的塾师家庭。1923年考入苏州第一师范学校,次年因从事革命活动被开除。1926年考入上海大学,同年8月加入共青团,9月入党。第一、二次国内革命战争时期,匡亚明在白区开展革命活动,先后四次被捕,受尽酷刑,坚贞不屈,1937年被营救出狱,奔赴延安。

新中国成立后,在前后几十年的校长岁月中,这位老革命以振兴中国高等教育事业为己任,殚精竭虑,敢作敢为,成为有情怀、有格局、有建树的教育家。

几度披肝沥胆人

1955年执掌东北人民大学时,匡亚明旗帜鲜明地提出:“标志一所大学水平的,不是看别的,而是看大学拥有教授的数量和水平,如果没有可观的教授,就不成其为大学。”他对大学有一个明确而形象的定位:“学校是通过老一辈知识分子产生新一代知识分子的工厂。学校是搞艺术的,不是机关。校长不能凌驾于教授之上,教授跟校长应该在一条线上。”

匡亚明曾经多次到北京,恳请著名古文字学家于省吾到吉林工作。于省吾深为感动,欣然应聘,举家迁往长春。匡亚明安排他与自己同住一栋楼,以此表明“在我们东北人大,教授和校长在同一条线上”。此事很快被传为美谈,引发了连锁效应,著名先秦历史学家金景芳、著名诗人张松如(笔名公木,《中国人民解放军进行曲》词作者)等相继应聘前来,一时俊才云集。

匡亚明深知,当时大学发展的关键所在,是能否处理好党与知识分子的关系。他理解知识分子,尊重知识分子,做教授学者的知心朋友。1956年,吉林大学在教师中发展了33名共产党员,其中包括唐敖庆、金景芳等知名学者。1963年,当吉大师生欢送匡校长到南京大学任职时,中文系一位副教授赋诗一首赠送校长,其中两句是:“八年和风细雨里,几度披肝沥胆人。”还有教授感慨:“他知道知识分子是要面子的,他给足了你面子;他知道知识分子是要尊严的,他给足了你尊严;他知道知识分子是要读书的,他尽一切可能为你创造读书的条件;他知道知识分子是要有发明的,他提供一切能够争取到的条件让你发明,鼓励你冒尖,破格给你荣誉和地位。这样的校长,你除了‘服’,还能说什么?”

在南大,匡亚明同样成为许多学者的知音和挚友。

匡亚明到南大任职没有几天,在汉口路71号门前与著名声学专家、物理系教授魏荣爵邂逅。令魏荣爵称奇的是,“下车伊始”的匡校长竟然一口道出了自己的姓名和专业特长。诚如古人所言:“一旦相遇,即成神交。”不久后,匡亚明事先没有通知,就到物理系声学楼实验室了解情况,让正在做实验的魏荣爵和他的同事有些愕然,但校长的幽默寒暄很快让大家摆脱了拘束。在五楼试听室中,匡校长在魏荣爵引导下体验不同声学处理下音乐和戏曲播放的效果,众人谈笑风生,忘了来者是学校的“一把手”。后来,匡校长和夫人还多次到魏荣爵住所串门。当时魏荣爵的年纪还未过半百,却被严重的失眠困扰。匡校长说:“50岁是人生最佳的年龄,是顶峰,既有足够的生活和工作阅历,精力又很充沛,不能因为失眠辜负了这大好时光,影响了事业发展。”匡亚明动员魏荣爵暂时放下一切,积极治疗以解决失眠顽症,还安排他到广州疗养。1996年匡亚明病逝后,年过八旬的魏荣爵院士以“人亡国粹,痛失良师”八个字表达他的哀痛、惋惜之情。他还说:“人生本如白驹过隙,我自认识匡老以来,情谊深厚,岂桃花潭水深千尺可喻!”

1978年4月,南大哲学系青年讲师胡福明应《光明日报》编辑部之邀,赴京修改《实践是检验真理的标准》一文。回到南京后,他把改稿的情况向匡校长汇报。5月11日,《光明日报》以“特约评论员”之名发表了《实践是检验真理的唯一标准》。两天后,胡福明去校办,甫一见面,匡校长就赞许说:“你那篇文章《光明日报》发表了,我看了,写得很好嘛!要祝贺你!”当时对这篇文章有多种评价,赞成者有之,叫好者有之,但也不乏反对者,让胡福明倍感压力。南大党委及时组织了关于真理标准讨论的座谈会,匡校长到会并首先发言,旗帜鲜明地支持“实践是检验真理的唯一标准”这个马克思主义的基本观点。

慧眼识珠聘英才

匡亚明对知识分子的理解与爱护,对人才的尊重,在他1978年复出再次执掌南大后,体现得更加突出,更加淋漓尽致。他慧眼识珠,果断拍板,聘来一批在“文革”中遭受冲击且尚未落实政策的著名学者。

原《人民文学》主编、著名剧作家陈白尘,20世纪30年代即加盟左联,投身革命。1978年,匡亚明在北京找到这位老战友,诚恳相邀:“跟我南下吧,南大正缺少一个中文系主任呢。”陈白尘曾深有感慨地说:“我这个知识分子的政策落实,本来是不归南京大学管的。我虽不是诸葛亮,但是匡校长却‘三顾茅庐’,我被匡校长的精神感动了,才决定来南大的。”作为1978级新生,笔者进南大读书时,这位曾经写过《升官图》《乌鸦与麻雀》《宋景诗》等剧作的大作家也刚刚履新,担任中文系主任。我还记得当年的中文系迎新会上,陈主任拱手抱拳,别具一格地自我介绍:“我是南大中文系第108位教工,一百单八将啊!”我还记得,赵瑞蕻教授激情飞扬,即席朗诵雪莱的诗篇《西风颂》:“If winter comes, can spring be far behind?”(“如果冬天来了,春天还会远吗?”)确确实实,匡校长的复出、陈主任的履新,就是报春的飞燕,告诉我们:严冬已过,充满生机的春天到了!匡老不仅聘任陈白尘先生担任系主任,而且又先后延揽文史学家程千帆、剧作家吴白匋、西方文艺理论家张月超等著名学者加盟助阵,南大中文系名师云集,人才济济,真可谓极一时之盛!

“文革”后,原在湖北一所大学任教的程千帆,刚刚走出人生的阴霾,就不得不“自愿退休”。这位中国古典文学研究专家只能赋闲在家,领取每月49元的退休金。他的境遇,引起在苏州参加学术会议的南京大学洪诚、山东大学殷孟伦、南京师范学院徐复三位教授的关注。他们推选洪诚向匡校长汇报,请他“施以援手”。了解到程千帆确有真才实学,匡亚明当即作出决定:“这样的人才,别人不用我们要用。如果调动手续办不成,南大就包吃包住,一定要让他有用武之地。”他委派时任中文系副主任的叶子铭教授赶去武汉接洽。叶子铭费尽周折,辗转找到东湖边紧挨小渔村的程千帆家,转达了匡校长聘他为南大中文系教授的意向。当时已65岁的程千帆来到南大,在给我们77级、78级学生上第一堂课时,匡亚明特地约了副校长范存忠等一起前来听课,并叮嘱所有同事和学生都应以“教授”称呼程老。程千帆受聘至南大之初,仍未恢复过去的工资待遇,南大党委专门研究后决定,先按每月150元的标准发放工资。

当行政管理的规则、逻辑和办学之道发生碰撞、产生矛盾时,需要果断决策,灵活变通。在20世纪70年代后期,大学的薪酬制度高度刚性,财务管理高度集中,通常情况下难以变通,但人才引进,特别是学术带头人的引进刻不容缓。匡校长深知人才难得,必须当机立断,为他们解除后顾之忧,运用行政决策权力,破解了难题。程千帆说:“匡老延长了我20年学术生命!”在程先生的带领下,南大中文系在全国率先建成中国古典文学博士点,培养了莫砺锋等一批俊才,南大也成为中国古代文学研究的重镇。匡亚明果断运用校长的行政权力为学科发展服务,在当时是破例之举,是权变之法,其实恰恰遵循了办学正道。后来我在编纂《南京大学百年史》时查阅校史档案方才知道,1979年,在匡校长的积极努力下,程千帆等教授终于落实了政策,薪资问题得以圆满解决。

慧眼识珠于风尘之中,伯乐相骥于困厄之境,这需要远见卓识,更需要胸襟和胆略!

赤诚敢为天下先

在吉大和南大,师生都赞赏匡校长是“敢于第一个吃螃蟹的人”。他勇于创新,敢于担当,善于突破,留下了诸多佳话。

20世纪60年代中期,原法属殖民地纷纷独立,加上1964年中法建交,外交和外经贸战线对法语人才的需求量激增。匡亚明急国家之所急,应教育部要求,决定将南大法语本科的招生数由每年20人扩大为30人,并着手筹建法语专科,当年招生200人。当时许多人觉得不可思议:教室在哪里?师资在哪里?外语人才的培养不能粗放草率,如此扩招,质量如何保证?匡亚明认为,国家需求紧迫,作为国家重点大学的南大责无旁贷!同时,培养质量也需特事特办,不能马虎。他果断决策:将校部机关从北大楼搬迁到三栋小平房办公,将北大楼作为法语本专科的教室。针对机关一些人的疑虑和埋怨,匡亚明说:“为什么我能到简易房办公,你就不能去?我有言在先,只要我当一天校长,就要把好房子供教学科研第一线使用。”到了20世纪70年代末80年代初,复出的匡校长以及他的后任郭令智、曲钦岳等校领导,都一如既往,在面积不足10平方米的小平房办公。教室的问题解决了,但合格的师资仍无着落。那时国门尚未打开,思想解放的大潮尚未到来,匡亚明作出了常人不敢想的决定:到法国去请教师!他多方联系,先后从法国、瑞士和越南聘来15位法语教师。南大培养的法语人才,陆续走上外交、外经贸战线,国家的需求得到满足,南大的法语学科也得到充分发展,一时成为全国高校“翘楚”。

1979年,中美建交,匡亚明率中国大学校长代表团访问美国,其间访问了霍普金斯大学。1981年秋,霍普金斯大学代表团访问南大。经过深入研讨,双方签署了一个学术交流协议,决定“为了促进人类的教育、科学、经济、文化的发展,加强中美两国人民的友好关系……在南京大学建立一个永久性的学术研究中心,定名为‘南京大学—霍普金斯大学中美文化研究中心’”。办一个高层次的教学实体,由美国的教授给中国学生上课,中国的教授给美国学生上课,美方主任与中方主任共同主持“中心”的日常事务……这在当时被许多人视为“天方夜谭”。但是,在匡校长锲而不舍的努力下,奇迹居然出现了!不久,国务院正式批准“中美文化研究中心”成立。1986年9月,中美文化研究中心开学。近四十年来,这个中心培养了一大批较高水平的中美事务专门人才,在国内外产生了重要影响。人们在回顾中美文化研究中心由酝酿、决策到成立、发展的过程时,无不佩服匡亚明的远见卓识和“敢为天下先”的胆略。有人总结了匡老办学的一个特点:“任何事情一经匡老之手总是办得有声有色;可在办的过程中,人们又为他捏一把汗,说他总走‘险棋’……”

在20世纪80年代中期,我国教育界和科技界有两件堪称“双璧”的大事前后辉映:“835建言”与“863计划”。1983年5月15日,南京大学匡亚明、浙江大学刘丹、天津大学李曙森和大连工学院屈伯川四位大学老校长联名向中央提出“关于将50所左右高等学校列为国家重大建设项目的建议”。这个建议指出,我国高校出现的“向综合化、多科性发展”的趋向,“是符合科学技术和高教发展规律的,应予肯定并加以提倡”。为了国家长远的发展,建议从全国700余所高校中,遴选50所基础好、力量强、教学和科研水平高的院校,“作为高等教育建设的战略重点,列为国家重点建设项目,重点投资”。5月19日,匡亚明又单独给中央领导写了一封信,直率指出:“目前我国整个教育投资和经济建设投资很不适应,尤其是高等教育上不去,满足不了经济建设、文化建设对科学技术力量,特别是高级科技骨干力量的需要。这种情况如不采取紧急措施加以解决,到90年代势必更加突出。”匡亚明在信中重申了“像抓重点经济建设项目那样抓重点大学建设”的建议,认为这一举措将“从根本上改变现在各大学经常不安定的状态,建立稳定的教学和科研秩序(两个中心),以带动整个高教战线稳步发展,培养后十年以至2000年后长期间经济和文化建设所需要的各类高级人才”。从“七五”时期建设一批“重中之重”的大学,到此后的“211工程”“985工程”,再到如今的“双一流”建设,四位老校长的建议对中国高等教育的现代化进程产生了深刻而久远的影响。

丛书二百成丰碑

在战争年代,匡亚明就思考过如何继承和弘扬中华优秀传统文化。1982年,他主动辞去南大党委书记和校长职务以后,立即着手把这一萦绕在心四十年的愿望付诸实践。

经教育部批准,南京大学建立了“中国思想家研究中心”。匡亚明为中国思想家研究中心提出了一个宏大的建设规划,拟定了“从孔夫子到孙中山”跨越中国社会两千多年时空的260多位思想家,在全国范围遴选优秀学者撰写人物评传,系统总结、承继这一份宝贵的文化历史遗产。他不顾年迈体弱,奔波于全国各地,登门邀请知名学者专家共襄盛举,向有关部门讲述自己的设想,呼吁重视和支持编纂“中国思想家评传丛书”。他率先垂范,在短短几年内撰写了三十余万字的《孔子评传》,成为“中国思想家评传丛书”的开篇之作。耄耋之年的匡亚明全身心地投入这一浩大的文化工程之中。他有一种时不我待、只争朝夕的紧迫感,期望在“去见马克思、毛泽东之前,能完成这套丛书”;他更有一种忠于使命、舍我其谁的责任感,把这项学术研究工程与当代学者的历史使命联系起来。1996年5月,匡亚明以90岁高龄、羸弱之躯,带着丛书业已出版的50种评传赴京召开新书发布会,见之者无不惊诧、钦佩。匡亚明壮心不已:“我现在唯一的希望是,能够再活十年,看到这套书全部出版。”

然而天不假以年,1996年12月16日,匡亚明溘然长逝。在去世前一个月,他还风尘仆仆驱车数百公里,专程到徐州看望丛书作者。1991年,吉林大学历史系教授金景芳来宁参加中国传统思想文化与21世纪国际学术研讨会,与匡亚明“私下有约”:“我们要活到21世纪,你完成你的‘中国思想家评传丛书’,我干完我的事情,不把事情做完不走。”当匡老病逝的噩耗传至长春,金老非常哀痛:“这不是真的!你怎么能爽约,不辞而别呢!”他拟就一副挽联,请人带赴南京:“是老革命,早岁与恽代英邓中夏相交,九死一生,恨未睹中国腾飞廿一世纪;亦大学者,终身共马列书孔孟文为伴,朝乾夕惕,已预见丛书耀眼百五十篇。”

2006年,“中国思想家评传丛书”200本全部出版,匡校长的夙愿实现了。这套丛书,也成为匡亚明不朽的丰碑。

(作者:龚放,系南京大学教授)

用户登录

还没有账号?

立即注册