【论坛】文翁化蜀与新时代中国的教育家精神‖陈丁漫

文翁化蜀

与新时代中国的教育家精神

陈丁漫

2023年教师节前夕,习近平总书记致信全国优秀教师代表,首次提出中国特有的教育家精神。从理想信念、道德情操、育人智慧、躬耕态度、仁爱之心、弘道追求六个方面系统阐释了教育家精神。教育家精神体现了鲜明的时代特征,也是对中华优秀传统师道文化的传承创新。

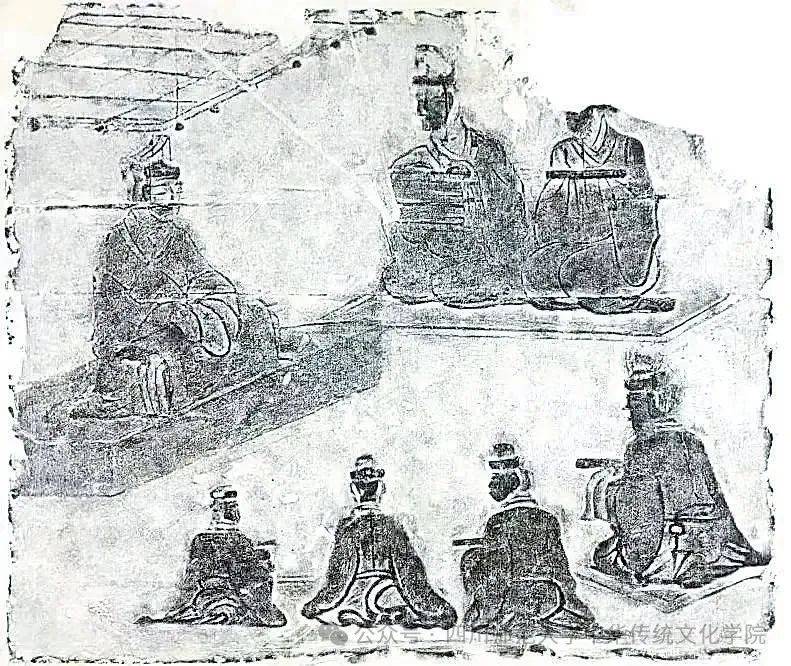

汉代画像石《讲经图》(图源:四川博物院)

在历史长河中,中华民族积淀形成的丰富且深厚的师道文化思想,凝结着民族历史上诸多教育集大成者对教师伦理道德的深刻认识,西汉时期的文翁,就是其中卓越的一位。文翁(公元前187年—前110年),名党,字仲翁,西汉庐江郡舒县(今安徽省舒城县)人,汉景帝末年任蜀郡守。东汉著名史学家、文学家班固在其所著的《汉书》中,将文翁列于整个西汉“循吏”的首位,认为文翁勤政、廉洁。同时,班固还指出:“自古巴蜀好文雅,文翁之化也”,以此阐明文翁在教育领域的突破性贡献,以及由此带来的社会进步和文化普及。

先秦古蜀文明曾有辉煌灿烂的成就,但因秦灭巴蜀发生了一定程度的断裂。文翁入蜀后,“见蜀地辟陋有蛮夷风”,便举贤兴教,移风易俗,改变蜀地落后风气,史称“文翁化蜀”。文翁是中国古代著名的教育家,从其化蜀历程中提炼出的师道文化思想,与新时代中国特有的教育家精神,呈现出跨越时空的高度契合性。

心有大我、至诚报国的

理想信念

据文献记载,文翁化蜀的主要措施有两个:一是从蜀地遴选一批青年才俊前往京师,跟随掌管书籍文典、通晓史事的经学博士学习深造;二是在蜀郡创办官学——文学精舍,并以京师学成归来的青年才俊为师,以培养更多人才。汉景帝嘉奖文翁兴学,“令天下郡国皆立文学”,而至汉武帝,则下令“天下郡国皆立学校官”。文翁创办的文学精舍,是中国历史上地方政府设立学校之始。文翁兴学培养出的优秀人才,不仅为蜀地发展提供了不竭动力,也为西汉的政治体制注入了新鲜血液,是将心有大我、至诚报国的理想信念付诸于实践的典范之举。

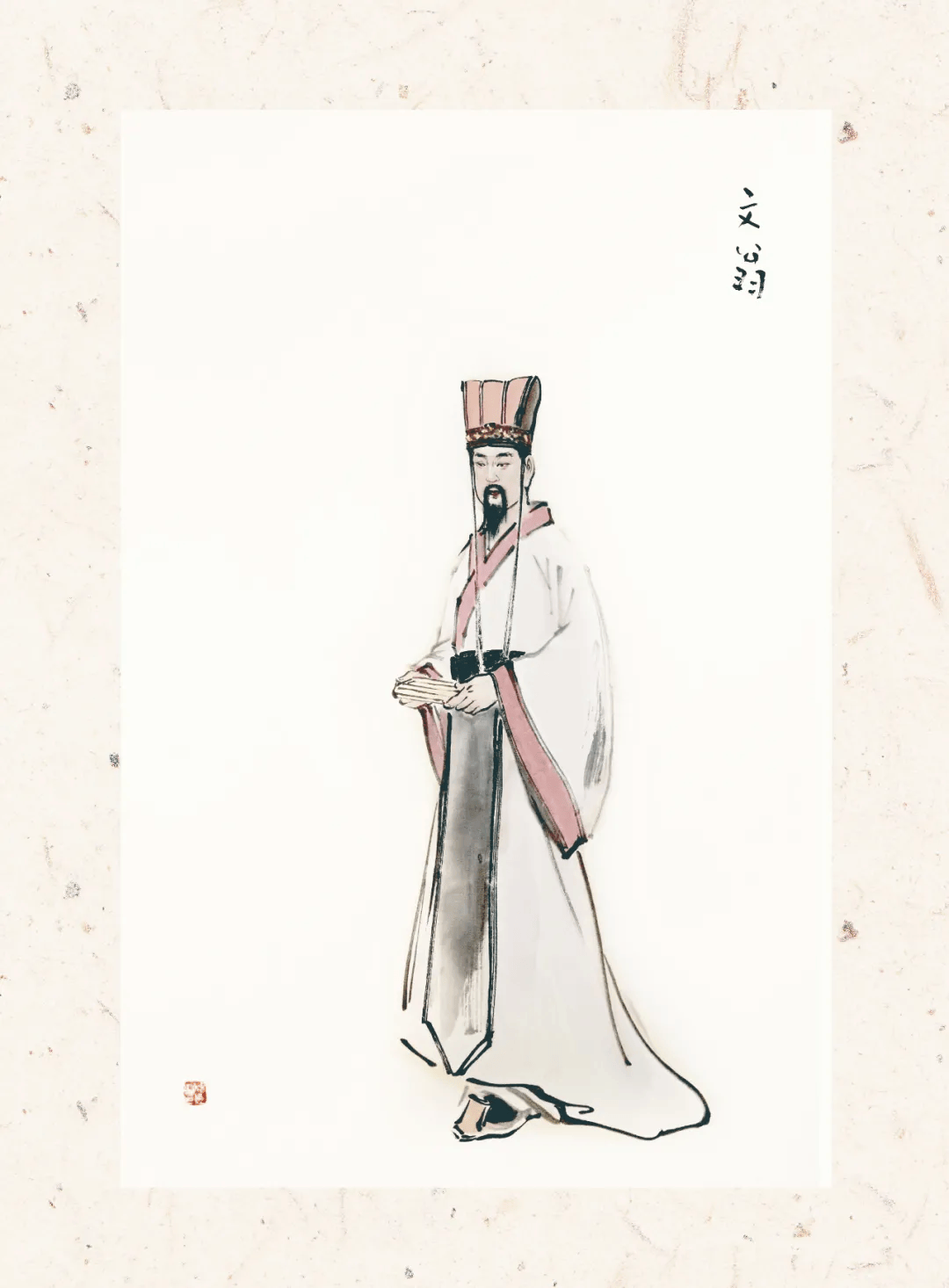

文翁画像(梅凯 作,四川省方志馆藏)

言为士则、行为世范的

道德情操

班固描述文翁“谨身帅先,居以廉平,不至于严,而民从化”,意思是文翁做人谨慎、率先作出榜样,老百姓觉得佩服、愿意效法。作为蜀郡官员,文翁从不怀揣私心,他坚持清正廉洁、公心为政、服务民生;在教学实践中,文翁不仅重视教授儒学知识,更是注重向学子潜移默化灌输清廉思想。文翁以高尚的人格魅力、模范的言行举止影响学生、引领学生,不仅是知识的传播者,更是精神的熏陶者和道德的践行者,时时刻刻彰显言为士则、行为世范的道德情操。

启智润心、因材施教的

育人智慧

对于从京师学成归来的学子,成绩优异者,文翁提拔其为郡县官吏,相对差一点的则赋予担任教民务农的乡官。创办文学精舍后,文翁将招生的地区范围扩展至“下县”,“下县,四郊之县,非郡所治也”,不仅包括郡府所在地,还包括蜀郡所管辖的十多个县,招生的标准是“开敏有材者”,即思维灵活、反应敏捷、有才华的学子。同时,为激励学子进取好学,郡府规定:“凡入学者免除徭役,并以成绩优良者补郡县吏”。此外,文翁还按照西汉察举制的要求,向朝廷举荐人才,使优秀学子得到朝廷重用,有的甚至被提拔为太守、刺史。两千多年前的文翁远见卓识,摒弃了狭隘的地域观和阶级观,不仅做到了启智润心,更实现了因材施教,帮助广大学子找到了人生的方向。

勤学笃行、求是创新的

躬耕态度

作为中国第一位校长,文翁坚持亲自为学子授课,并时常带领优秀学子到下县调研,让学子观摩学习自己处理政务,同时还让他们沿途宣讲教育新政,以此培养学子的实践能力。值得一提的是,文翁在教学中具有强烈的创新意识,他鼓励学子利用“温故”“时习”两个小讲堂开展讨论活动,以进一步巩固、深化学习成果。此外,文翁还坚持科学编制学制,对文学精舍实行两年制,第一年主要学习儒学经典,第二年重点学习文学、艺术以及社会实践。文翁秉持勤学笃行、求是创新的躬耕态度,并将其外化于实际行动之中,极大提升了蜀地的人才培养质量。

乐教爱生、甘于奉献的

仁爱之心

文翁化蜀,时时处处体现乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心。在秦朝以前,蜀郡的教育主要通过宗教祭祀活动、工农业生产技能传授以及从师学经学艺等方式进行。西汉初年,仍以私学为主,郡府没有专门的教育经费。因此,青年才俊遴选出后,即面临学习经费短缺的现实问题。为培养蜀郡人才,文翁开源节流,压缩郡府支出,大力倡导简朴作风。文翁到下县调研,坚持轻车简从,同时积极向下县募集资金,最终解决了青年才俊到京师学习的费用。值得一提的是,文翁在化蜀实践中,从未使用强制性手段要求蜀地民众接受他的思想,而是采取言传身教的方式,从此,“一灯燃百千灯”,蜀地好学之风日盛,社会整体素养得到显著提升。

胸怀天下、以文化人的

弘道追求

文翁既是西汉的地方官员,也是“少好学、通《春秋》”的饱学之士。文翁治蜀期间,选派青年才俊前往京师向经学博士学习儒学,并将学成归来的青年才俊安排在重要的岗位上,就是希望通过他们的理政、教化活动,使儒学成为蜀地治理和求学的指导思想。文翁弘儒化蜀,不仅促进了蜀地政治、社会、经济、文化等方面的发展,还有效推动了蜀地与中原地区在思想文化、社会风尚上逐渐融为一体,展现出中国古代教育家胸怀天下、以文化人的弘道追求和宏伟抱负。

中华民族在历史发展进程中传承下来的以典范人物、经典著述、重要实践等为代表的师道文化思想,不仅是孕育新时代中国特有的教育家精神的精神宝库,也是铸就新时代教育家精神的坚实基础。在中国式现代化建设的伟大进程中,讲好古往今来中国教育家故事,推动中华优秀传统师道文化传承创新,培养造就高素质教师队伍,对于推动教育强国建设具有重要的现实意义。

注:文翁首创的官学原址,文脉逶迤至今。四川省成都市石室中学是中国乃至世界上历史最为悠久的地方官办学校,两千余年间培育出了司马相如、扬雄、陈寿、李密、李调元、郭沫若、李劼人、周太玄等一大批影响中国历史的名人,堪称中国教育的“活化石”。

作者简介

陈丁漫,法学博士,现任四川师范大学中华传统文化学院助理研究员,学院“中华优秀传统文化讲师团”成员、四川历史名人文化普及基地专职研究员。主要从事西南少数民族文化、城市人类学等研究工作。近年来,在《民族学刊》《广西民族大学学报》(哲学社会科学版)《西藏研究》等专业期刊发表学术论文10篇,在《四川日报》《中国社会科学网》发表理论文章2篇。参与国家社科基金特别委托项目子项目、国家社科基金青年项目各1项,主持成都市哲学社会科学规划项目1项、四川师范大学校级项目3项、西南民族大学校级项目1项。

来源:四川师范大学中华传统文化学院(原载《四川师大报》 2025年3月21日第3版 )

作者:陈丁漫