让古老的经典契接现代——“中华传统文化百部经典”《周易》余敦康解读发微

作者:王锦民《光明日报》( 2019年11月16日 12版)

“中华传统文化百部经典”《周易》 余敦康 解读 国家图书馆出版社

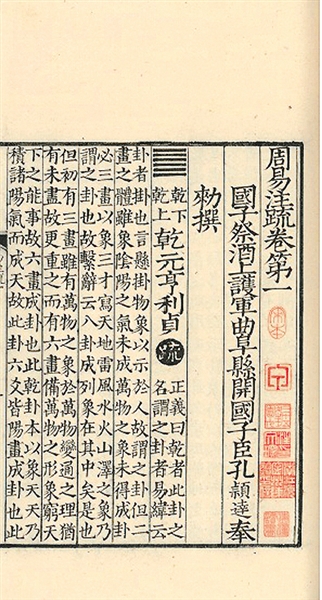

《周易注疏》 宋两浙东路茶盐司刻宋元递修本 国家图书馆藏

【读书者说】

在首批“中华传统文化百部经典”中,余敦康先生解读的《周易》,赫然居首。此书是余先生在易学上厚积薄发的成果,也是他中国哲学史研究的点睛之作。

“中华传统文化百部经典”的编纂,旨在于选取中国传统经典中最能体现中国智慧、民族精神、历史经验的著作,由学养深厚的当行专家进行解读,使之成为思想性、学术性和大众性兼具的读本,搭建起传统经典与当代读者之间的桥梁。作为群经之首的《周易》自然是必不可少的。

说余先生这部《周易》解读乃厚积薄发之作,是因为在此之前他已经发表过《内圣外王的贯通——北宋易学的现代阐释》《汉宋易学解读》《周易现代解读》等专著,在易学上可谓自成一家。目前这部《周易》解读,则以精良的文本、扼要的注释、通达的点评,给读者呈现出一个非常古老,亦契接现代的经典样貌。这固然是一部通俗读本,但是通俗不意味着不深刻。要真的把余先生这部举重若轻的书读出应有的分量来,也许需要了解余先生一生的学问,尤其是他深邃的中国哲学思想。

具有哲学内涵的经典解释

余敦康先生的易学,需要分几个层次考察。我们首先看他对《周易》经传的注释与解读。精研魏晋玄学的余先生,深得“得象忘言,得意忘象”之道,不拘泥于文本的训诂考证,也不拘泥易学的门户藩篱。他最讲究的是在解释经典时要把“我”带进去,要有自己的价值关怀和文化理念。这部《周易》解读文字非常清楚、浅显,没有过多引证和辨析,这也可以说是余先生有意追求的效果。他说过,他的书就是要让中学生都能看懂,要适应现代人的需求,体现出思想的现代性来。对于通行文本的训诂,他基本上遵循王弼、韩康伯注与孔颖达疏,而在完成必要训诂之后的引申阐发,才是最精彩的部分。

这样一部《周易》解读,不宜理解为普通的古籍整理,而应视为具有深刻哲学内涵的经典解释。余先生认为,无论搞哲学还是搞哲学史,都必须沿着经典解释的进路。经典以及解释经典的历代经学体现着自远古直到近代的精神现象学、精神发展史。我们今天之所以必须不断地解释经典,是因为需要通过对经典的解释来确立我们当下的地位,并以此为中心,上承过去,下开未来。真正的经学家不是皓首穷经的老古董,而是那个时代的思想代言人。经典解释者有责任把自古流传的经典进行现代的转化,把古人的经典变成今人的经典。

余敦康先生对于《周易》的解释工作,大略分两个阶段。他的起首著作是《内圣外王的贯通——北宋易学的现代阐释》,也就是以北宋诸家迄南宋朱子的易学为研究对象,后来又作《汉宋易学解读》,从北宋上推到汉唐时期。对于这一大段易学史的梳理,有什么学术目标,又或有什么理论目标呢?

余敦康先生所理解的经典,从来不是只隶属于它制作的年代与作者的,经典在整个历史中都在被阐释着,因此它的意义是与整个历史相始终的。即如我们常说的“即哲学研究哲学史”与“即哲学史研究哲学”两者是辩证关系一样,《周易》经传和历代易学史也是辩证统一的。读者如果肯先下功夫读余先生的这两部书,再看《周易》解读的话,则会在看似简单平常的字句中感应到深远的历史回响。

象数与义理的统一

易学中象数和义理的关系是非常关键的问题,余先生在哲学的高度将其统一为一整体。象数和义理是不能偏废的,象数说侧重于宇宙论体系的构造,义理说意在建立道德本体论系统。余先生把易学中的义理说和儒家的内圣学对应,象数说和外王学对应,因此若在易学系统内使象数和义理达成辩证统一,也就是宇宙论和道德本体论的辩证统一,亦即天与人的辩证统一,内圣与外王的贯通。余先生认为,孔孟本有自己的内圣心性之学,而汉儒发展了外王经世之学,汉唐期间,问题出在二者协调不当,不能融会贯通,而到了北宋,学者不约而同地找到《周易》,通过阐发《周易》之道,把这两者贯通起来。儒家从整体上说即是统一的内圣外王之道,而北宋的易学恰恰实现了这一理想。

这可以看作是余敦康先生易学的第二个层面,比文本注释和解读更深一层。但这样的一套看法在有关中国“轴心时代”的溯源性研究之后,其实是作为历史和思想演变的后果而呈现了。余先生很欣赏德国哲学家雅斯贝尔斯在《历史的起源与目标》中提出的“轴心时代”理论,他晚年的自选集名为《中国哲学的起源与目标》显然有向雅氏致意的意味。

余先生用“轴心时代”的概念是要解决自夏商周三代宗教到春秋战国时期哲学之间的思想突破问题。无论中国还是印度、希腊,在其“轴心时代”都经历过一个哲学突破宗教的历程,就中国而言,夏、商、周是宗教巫术时代,春秋、战国则转变为哲学理性时代。诸子哲学都是从宗教的母体中孕育脱胎而出的,这是一个思想上的扬弃过程。余先生对《周易》的考察与思考,都应被放置在这个中国“轴心时代”的变局当中。在余先生撰写的《中国宗教与中国文化》第二卷中,就是这样看待《周易》的,从《易经》到《易传》,如同整个时代的进程一样,发生着从宗教巫术到哲学理性的转化。在“轴心时代”的变局中研究《周易》较之立足在北宋的研究,显然又深入了一层。

余先生认为,《周易》从经到传的历史,本身就相当于一部先秦文化发展史,亦是宗教到哲学的精神发展史。后世的易学,又由象数派发展了宇宙论,义理派发展了道德本体论,从两汉经魏晋,再到北宋及朱熹,就像百川汇海,也可以说达到了大成,在起源之际被分裂的内圣外王之道,经过各自的发育涵养,最终又重合起来,实现了贯通。

余先生总结这个在历史中流转不灭,又不断丰富其意义,发挥其功用的“易道”,乃体现在贯通天人的整体思维,以“太和”为最高目标的价值理想,明体达用的实践、操作体系。三者相须而备,共同构成“易道”。余先生认为,在中国古代经典中,只有《周易》最能代表中华民族的智慧,这个智慧的核心即是和谐——“和”“中和”“太和”。《周易》以一阴一阳为道,阴阳的对立统一为和谐。宇宙、自然、人生、社会无不分阴分阳,也最终趋向于阴阳和谐的境界。张载《正蒙·太和篇》说:“有象斯有对,对必反其为;有反斯有仇,仇必和而解。”这段为冯友兰晚年服膺的名言,也一再为余先生所称述。

优游古今,纵横四海

余敦康先生研究《周易》并不停留在古代,而是贯通到现代、当代。他讲“易道”,从古代直贯到现代的金岳霖、冯友兰、熊十力三先生。尤其值得重视的是,金、冯、熊三先生的哲学都开始实现了传统与现代的转化,并且使中国哲学参与到世界哲学的大局之中,换句话说,经由他们阐发的中国哲学精神,既是中国不同于其他文明传统的独特的东西,也逐步转生出全人类的普遍意义。

从最古老的、最独特的占筮术,讲到现代意义的、普遍意义的中国哲学乃至世界哲学,余先生的《周易》研究真可谓优游古今,纵横四海。他在一篇访谈录中谈“和谐”,即强调中国文化的世界价值。在全球化的今天,人类文化必将形成多样性统一的新格局,一方面各民族有千姿百态的个性,另一方面又有人类共同的进步目标。根源于中国的中国哲学,如果没有成为世界的,它就没有达到其本质上的极致。

余敦康先生读北宋诸儒的易学著作时,常常感受到他们在理性思维上的“英雄气质”。这些学者一辈子都在辛苦探寻,最后也不能得到确定的结果,只能以困惑作结,然而一代代人犹在薪火相传、焚膏继晷,追求不已。其实这也是余先生自己的写照。余先生反省一生学问,亦常生出一种惆怅,因为语言文章不过是“迹”而已,以一己之“迹”解古人之“迹”,乃是“迹”外之“迹”,那潜在的、终极的“所以迹”为何?却是语言文章难及之处,每思及此,只好默然。善读书者,以意逆志。我们今天读余先生的书,能感受到余先生的“英雄气质”否?能在语言文章的难及之处,会心一笑否?

(作者:王锦民,系北京大学哲学系副教授)