寻新起古今波澜(逐梦70年)——关山月中国画《绿色长城》

陈湘波《 人民日报 》( 2019年12月15日 08 版)

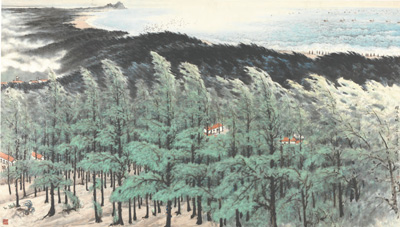

生态文明建设,党和国家一直高度重视,也是画家笔下常见的题材。在新中国美术史上,关山月中国画《绿色长城》(见图),可谓是以现实题材进行艺术拓展的美术经典。

“守旧遏天地造化,寻新起古今波澜”。这是关山月晚年对自己艺术理念和实践的一种简洁诠释。事实上,与许多同辈艺术家相比,关山月对外部世界与时代生活的关注之情似乎更为强烈。他通过积极的艺术实践,为时代画像,以坚定的文化自信,为我们树立了“更好构筑中国精神、中国价值、中国力量”的榜样。

作为一位敏于感受社会风云,又能及时通过艺术的方式做出积极反应的艺术家,关山月不同时期都为人们留下了难以忘怀的作品。从上世纪三四十年代创作的《从城市撤退》《三灶岛外所见》《塞外驼铃》《鞭马图》,到新中国成立后创作的《新开发的公路》《山村跃进图》《江山如此多娇》《煤都》,以及70年代创作的《俏不争春》《绿色长城》,再到改革开放后创作的《八十年代第一春》《秋溪放筏》《碧浪涌南天》等一系列代表作,我们都可以感受到,关山月作为一位感知敏锐的中国画家,能够自觉把握时代精神,对新的社会环境、新的表现题材,保持一种清醒奋发的姿态。他善于在作品中反映时代特色,融入社会生活的鲜活感受,特别在对重大题材的开拓和时代精神的表现上,他那气势雄强又任情挥洒的艺术风格,是对传统文人审美习惯和题材的不断突破,有效拓展了传统笔墨内涵,使作品为观众所普遍接受并喜爱。《绿色长城》正是对关山月创作理念和实践的最好诠释。

《绿色长城》表现的是树,也是人。这是1973年关山月在广东电白博贺渔港深入生活期间,被海岸绵延的木麻黄林带所打动而创作的。逶迤壮丽的木麻黄林带,既美化了海岸环境,又是海边防风固沙的绿色长城,体现了劳动人民在中国共产党的领导下改造自然的豪情。这种木麻黄树,传入中国时间不长,不像松、柏、梅、柳等树木常出现在画家的笔端。怎样表现木麻黄树的性格和特征?怎样表现海涛和林涛融在一起的感觉?这是一个问题和挑战。在粤西电白虎头山脚下,关山月早晚登上虎头山顶峰看林带和海水的变化,感受林涛和海涛声音合奏的气势,在深入生活中体验林带之美,并通过反复写生收集素材,获取了许多珍贵的一手资料。

最终的创作,构图上,关山月采取“之”字形迂回走向的方式,来表现悠长的林带,既避免林带的单调,又很好地表现出海岸景观的宽阔浩渺,营造出磅礴气势。为了表达林带的深邃和内聚的视觉趣味,他刻画前景多用石绿,后景多用水墨,造成强烈的逆光效果,较好地表现了树林的层次。而远处海水的表现手法也和林带的画法相统一,为画面增添了巨大活力。技法上,他大胆运用西洋画和中国传统青绿手法相结合的方式,大面积地使用石绿,层层加盖,铺排渲染,强调色彩的力度,淡而不薄、厚而不滞,达到色不碍墨、墨不碍色的艺术效果。从整个画面来看,远处的海面上烟波浩渺、机帆点点,近处的木麻黄树迎风而立、摇曳多姿,远树如层波叠浪构成一道绿色屏障,丛林中还隐现着一队巡逻的民兵,表现出具有中国南方海岸风情和时代色彩的“绿色长城”,也暗喻了那个时代沿海人民众志成城改造自然、保卫祖国海疆的精神和力量。

《绿色长城》在1973年“全国连环画、中国画展览”展出,当时就被称为新中国山水画的范本。直到现在,其依然在关山月的艺术生涯及新中国美术史中有着独特学术价值。