王怀林 ‖ 《寻找东女国》十 从丹巴到泸沽湖——一条女国文化的绚丽金带(中)

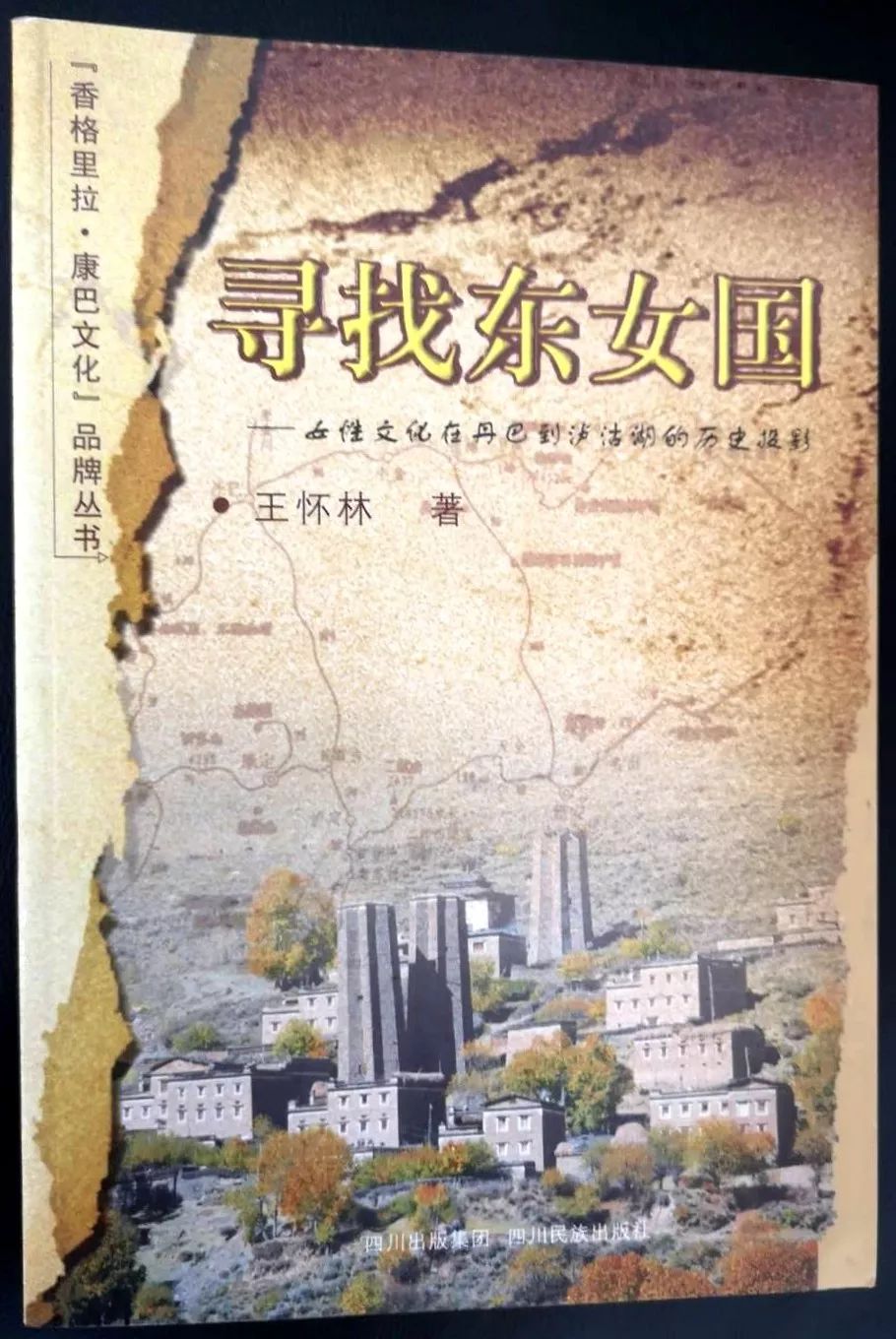

王怀林著《寻找东女国——女性文化在丹巴到泸沽湖的历史投影》2006年9月由四川出版集团四川民族出版社出版。经作者授权,“方志四川”微信公众号及“四川省情网”自6月22日起连载,以飨读者。

未经授权,请勿转载。

《寻找东女国—女性文化在丹巴到泸沽湖的历史投影》,2006年9月四川出版集团四川民族出版社书影

“从西王母的远古传说,苏毗、东女等女权国家的兴盛到当今从丹巴、扎坝到泸沽湖的母系文化遗存,其间有无必然的联系呢?”

“笔者通过对丹巴县、九龙县、木里县和泸沽湖的实地考察,加上对史籍的披索,一条逐渐清晰而又激动人心的‘女国文化带’渐渐浮出水面。”

“笔者经过考察,发现三地围绕女国文化的共同之处竟有数十处之多。”

“究竟是东女国的红粉佳人,还是走婚形成的优胜劣汰,亦或居住环境的自然天成?弄清这些问题,恐怕与寻找美貌佳人有不相上下的吸引力。”

“东女国的强大影响至今犹存,直到建国前,这一带的嘉绒十八土司中还有几位女土司(土司,藏语意为国王)存在,可以说,实体意义上的女国一直延续到近代!”

十

从丹巴到泸沽湖——

一条女国文化的绚丽金带(中)

在今天的丹巴中路乡,部分古碉尚有“母碉”和“公碉”的分别。“母碉”修筑时间或加以凸出的类似女性百褶裙线条或女阴的木条,“公碉”上有男子生殖器状物凸出其间。令人惊奇的是,九龙民居也有类似丹巴“母碉”的墙体形状——大概为两地同属女国文化带之故。

丹巴公碉(作者 供图)

丹巴母碉(作者 供图)

而今从丹巴经道孚、康定木雅、扎坝以及九龙的女国文化带地区尚四处可见古石碉的踪影,而相邻的新龙雅砻江流域和附近牧区不仅难寻踪迹,民居建筑也多为土墙或以木头为主的“崩科”式建筑。在康南乡城一带的古碉为夯土筑就,据考为明代丽江木土司进袭该地所为;稻城的民居虽为石砌,但已不是片石,而是条石。至于泸沽湖地区流行的井干式木楞建筑,或许是该地多森林使然,但其墙基也多为片石筑就。

——服饰文化的趋同。《旧唐书·东女国》记载,“其王服青毛绫裙,下领衫,上批青袍,其袖委地。冬则羔裘,饰以纹锦。饰之以金。”关于东女国的描述总共千余字,就有30余字描写东女国的服饰,可见其华贵富丽和引人注目。记载与今丹巴一带妇女装束一脉相承,其尚黑、百褶群和披肩传统至今犹存。今日丹巴藏族妇女的服饰不管多么漂亮,多么变化多端,其色彩基调仍以黑色为主。

扎巴妇女(图片来自网络)

扎巴姑娘服装也以黑色为主。虽然泸沽女儿们服饰有些类似于蒙古长袍(她们曾自称蒙古人,与忽必烈曾经过这一地区留下影响有关),色彩多样。三地女人皆有穿百褶裙的传统,与藏区的长袍迥异,并有盘头结辫之俗,使姑娘们更加亭亭玉立,风姿卓越。

此外,丹巴和扎坝姑娘都好着披肩。丹巴姑娘服饰的“三片”极为有名,一片是头帕,着夏装时裙子前后各一片(应是百褶裙在气候温和的河谷地区的演变),加上色彩搭配和首饰,极为靓丽。其头帕和披肩传统,又与处于该地域的彝族有许多相似,这与嘉绒和彝族古代同属夷人系统有关。

丹巴姑娘(图片来自网络)

从服饰上看,嘉绒族群的传统服饰与其他藏族地区的服饰有较大的差别。其中,在嘉绒人过去较为传统的服饰中,最具特色的主要有三个东西:即百褶裙、头帕和披毡。解放后,随着外部影响加剧,少女的装束往往求新求变并日趋多元化,但在50年末至70年代,三十岁以上的妇女仍多穿百褶裙。现在嘉绒地区平时已很难看到穿百褶裙的妇女,但在节日或跳锅庄等活动时,偶尔还有妇女穿着。

在藏族中,穿百褶裙的习俗极为罕见。除在靠近纳西族地区的乡城一带因受摩梭人的影响而有穿百褶裙的习俗外,其他地区如今西藏、青海和甘肃以及四川和云南等其他藏区的藏族中,均无穿百褶裙的习俗。所以,穿百褶裙的习俗可以说主要仅见于以今天彝族和嘉绒藏族为代表的夷人土著族群。

嘉绒藏族服饰—女装(图片来自网络)

在辽阔的西南横断山脉地区,却有大量的民族有穿着百褶裙的习俗。其中最典型的乃是分布于四川大小凉山、云南及贵州西部这一辽阔地域的彝族,穿百褶裙可是以说是彝族妇女最典型和最突出的服饰特点。除彝族以外,有穿百褶裙习俗的还有云南西北的普米族,云南南部的哈尼族,云南西部和四川西南部的纳西族、傈僳族以及四川和云南交界的泸沽湖周围的摩梭人等等。值得特别注意的是,是西南横断山脉地区范围内,以上这些妇女有穿着百褶裙习俗的民族,除普米族属于羌语支或未定支外,其余的民族如彝、纳西、哈尼、傈僳及摩梭人从其语言分类上均是属于今彝语支的民族。

扎巴姑娘的百褶裙(作者供图)

大体而言,不绣花的头帕是中老年妇女所用,少女和少妇的头帕绣有彩线花,中间或四角绣花朵。少女的头帕在四角或前两角吊彩线,少妇的头帕则只绣花不吊彩线,所以少女和少妇从其所戴头帕上能予以区分。而在横断山区的部分彝族、哈尼族、白族、怒族民族中也有戴头帕的习俗,这些族群均属于彝语支民族。可见戴头帕主要是属于土著夷人的习俗。

嘉绒的有些地方保留有披毡的习惯。披毡又叫皮褂,嘉绒语称“阿戈”。阿戈平时不披,只是跳锅庄舞时才披。披阿戈的习惯并不是在整个嘉绒地区流行,而是仅在墨尔多神山周围的山寨才有,这也说明该地与古夷人族群和东女国有更为紧密的联系。

嘉绒藏族服饰-女装(图片来自网络)

——宗教信仰的相似。丹巴为中心的嘉绒地区是苯教的大本营,至今苯教寺庙仍多于藏传佛教的其他寺庙。“昆仑神话”及其华夏文化的一个重要内容,就是傩仪及其自然神崇拜,它也是藏区土生宗教苯教的重要来源。女国文化带可以说又是一个苯教文化带,虽然名称各异,如丹巴一带叫民间巫师工巴(奥外、哈瓦),泸沽湖叫达巴,相邻的彝族叫毕摩,纳西族叫东巴(达巴与东巴之名是否来源于苯教祖师东巴·辛绕呢?),但其原理和仪轨却大同小异。扎坝现虽流行藏传佛教,但其自称过去信奉苯教,佛教为后世传入。

在嘉绒地区的种种仪轨中,有的是哈瓦或喇嘛单独主持来完成,有的是哈瓦和喇嘛共同参与或主持来完成。但是,哈瓦所参与或主持的仪轨多,涉及面广。显然,在民间信仰中,哈瓦远比喇嘛活跃。其区别,可归纳如下:

哈瓦是世袭的,其历史比喇嘛久远,除了无子或其他特殊原因外,只以父子相传;哈瓦可结婚,仍参与生产劳动、家庭和社会活动,是一种半职业化的宗教职业者,而喇嘛基本脱离俗人世界及其事务,除个别教派外,不能结婚;哈瓦有世袭的固定的辖区及其属民,其社会功能或神权也限于辖区及其属民的有关事务之中(包括这些属民所参与的集体性宗教活动);哈瓦和喇嘛共同参与或主持有关仪轨时,其职能和完成事项有一定的区别。如日尼只能由喇嘛主持完成,同时由哈瓦作沙卡。在仪轨中,哈瓦一般面向山神。其坐位顺序为:喇嘛为上(或前),哈瓦为下(或后)。哈瓦参与主持原始宗教、苯教和佛教仪轨,而喇嘛一般限于佛教仪轨(这于泸沽湖地区的宗教习俗十分相似)。

(未完待续)

来源:《寻找东女国》(王怀林著),2006年9月四川出版集团四川民族出版社出版

作者:王怀林

配图:方志四川