抽丝剖茧,解读灾害——汶川地震志卷四:《地震灾害志》

汶川地震志卷四《地震灾害志》由中国地震局牵头组织编纂。该卷主要记述地震灾区、地质地貌、地震灾害成因等,反映地震破坏、次生地质灾害等对自然生态环境、经济社会发展的严重破坏和灾难性影响,以及给人民生命财产造成的巨大损失;记述时间为 2008 年 5 月 12 日至 10 月 14 日。全书分十二篇,第一篇为“灾区概况”,第二篇为“汶川地震成因及影响”,第三篇为“地质灾害与环境影响”,第四篇为“生态环境破坏”,第五篇为“人员伤亡、住房及城镇损毁”,第六篇为“基础设施受损”,第七篇为“工业受损”,第八篇为“农业受损”,第九篇为“商业、服务业和建筑业受损”,第十篇为“党政机关和社会事业单位设施受损”,第十一篇为“文化遗产受损”,第十二篇为“军事设施受损”。

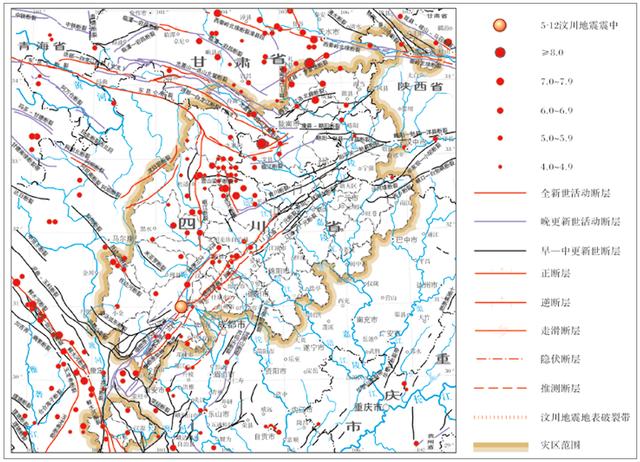

汶川特大地震的发震时刻为2008年5月12日14时28分,震级为8.0级,震中位于四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县(北纬31.0°、东经103.4°),震源深度为14公里,发震断层属中国南北地震带的中段即龙门山断裂带。从汶川地震发生后到10月14日止,共记录到余震3万多次,余震的震源深度均位于4~20公里,最大余震是5月25日发生在青川县的6.4级地震。这些余震主要分布在从映秀镇到青川县的龙门山断裂带的东北段,形成长达330公里,宽20~30公里的余震分布带。

中国四川汶川特大地震灾区地震构造图

汶川地震属于浅源地震,震区所处的地理地貌和地质构造环境复杂,诱发了大量地质灾害——山体崩塌、滑坡、泥石流、堰塞湖,加重了人员伤亡和经济损失。

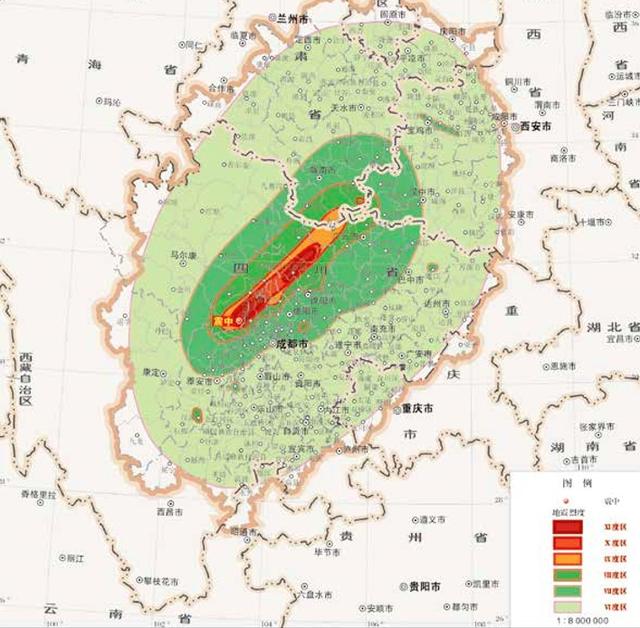

汶川地震发生后,民政部、发展改革委、财政部、国土资源部、地震局、统计局以及国家汶川地震专家委员会,会同四川、甘肃、陕西三省人民政府,通过实地调查核定和综合分析,根据地震致灾强度、灾情严重程度和地质灾害影响等因素,对汶川地震灾害进行了评估。 根据评估结果,汶川地震灾区范围包括四川、甘肃、陕西、重庆、云南、宁夏 6 个省(自治区、直辖市)的 237 个县(市、区),共 4667 个乡(镇)的 48810 个村庄,灾区总面积约 50 万平方公里。根据灾情轻重,将地震灾区分为极重灾区、重灾区和一般灾区。极重灾区包括四川省的 10 个县(市),即汶川县、北川羌族自治县、绵竹市、什邡市、青川县、茂县、安县、都江堰市、平武县和彭州市;重灾区包括四川省的 29 个县(市、区)、甘肃省的 8 个县(区)和陕西省的 4 个县 (区),共 41 个县(市、区);一般灾区包括四川省、甘肃省、陕西省、重庆市、云南省和宁夏回族自治区的 186 个县(市、区)。 汶川地震的极重灾区烈度高达Ⅺ度(11 度),包括北川、汶川、都江堰、绵竹、什邡、青川、 彭州等地,面积 2419 平方公里。Ⅹ度(10 度)区面积 3144 平方公里,Ⅸ度(9 度)区面积 7738 平 方公里,Ⅷ度(8 度)区面积 27786 平方公里,Ⅶ度(7 度)区面积 84449 平方公里,Ⅵ度(6 度) 区面积 314906 平方公里,Ⅵ度(6 度)以上的灾区面积合计达 440442 平方公里。

9 月 25 日,国新办根据国务院抗震救灾总指挥部授权发布:汶川地震共造成 69227人死亡、17923 人失踪、374643 人不同程度受伤、1993.03 万人失去住所,受灾人数达 4625.6 万人。其中,四川省 68708 人遇难、17923 人失踪、360796 人受伤,甘肃省 370 人遇难、10165 人受伤,陕西省125 人遇难、2970 人受伤,重庆市 19 人遇难、637 人受伤。此外,云南省、河南省、湖南省和湖北省都有不同程度的人员伤亡,合计死亡 5 人、伤 75 人。

汶川地震灾区烈度分布图

汶川地震造成的直接经济损失为 8523.09 亿元,川、甘、陕三省占 8451.36 亿元,其中四川省 7717.7 亿元、甘肃省 505.35 亿元、陕西省 228.31 亿元、重庆市 54.07 亿元、云南省 16.83 亿元、宁夏回族自治区 0.83 亿元。

本书总结归纳了汶川特大地震给人类带来的诸多启示: 其一,地震灾害主要源自建筑物和各类工程结构物的破坏。因此,建筑物和工程结构物科学合理的抗震设防对于防御和减轻地震灾害极为重要。其二,要积极推进地震安全性评价,包括对活断层的探测研究和潜在的地质灾害环境的调查分析。其三,防震减灾既有科学技术问题,又涉及社会管理问题。其四,要加强减灾文化建设,提高全社会的防震减灾意识,加强对公众的安全教育和地震科学知识的普及,提升全民的防震减灾科学素养,提高公众应对突发性灾难事件的避险意识以及自救、互救能力。

撰稿:张健\ 编校:张健\ 审核:李江\ 终审:于伟平

用户登录

还没有账号?

立即注册