【母亲节特辑】韩淑芳 ‖ 母亲的爱,穷尽一生来读的书

请点击收听音频,朗读:黄绚(四川省地方志工作办公室)

母亲的爱

穷尽一生来读的书

韩淑芳

印象中,童年生活是在流徙中度过的,跟在母亲身后,从包头到石家庄,再到遵义,之后又是在遵义的大山里流转……不停地搬家、转学,不停地变化着老师、同学、朋友,变化着一个又一个陌生的环境。家里的家具,除了桌椅,就是几只硕大的箱子,方便随时可以装起一应用品,打捆儿上路。时至今日,梦里还常常奔波在路上,日近黄昏,仍不知家在何处,内心的惶恐与无措难以名状。记得从石家庄搬到遵义老卜场的大山里,望着满山满坡在我看来可以生生世世不动的树,好生羡慕,好想自己也是一棵树。

母亲年青时照片 (韩淑芳 供图)

好在有母亲,于这动荡与飘泊中有了些许心灵归属的稳定,有了牵系的根。大概自幼与父亲聚少离多,比起母亲,童年记忆里父亲的印象是淡的,特别是石家庄几年,记得的就是他每年鲜有一次探亲时对颇像男孩的小妹的各种宠。

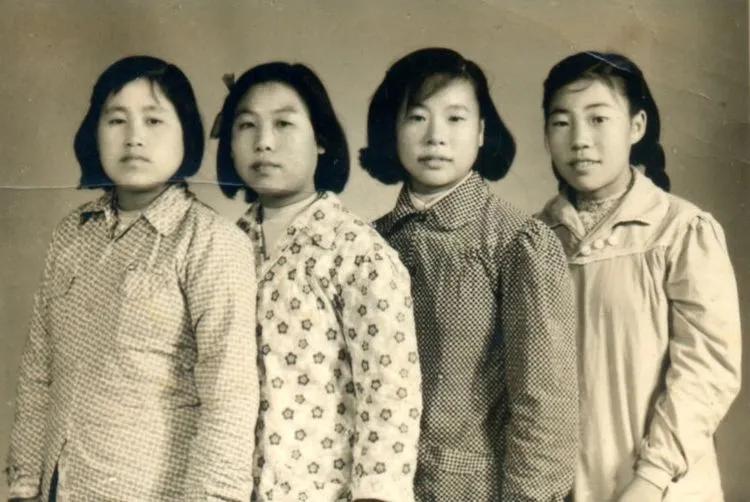

母亲(右二)年青时与朋友留影(韩淑芳 供图)

即便如此,相当长时间,我对母亲好像一直怕多于亲。在我不多的童年记忆里,很有一些竟是对母亲的怕。一次不知因为什么爬在地上跟姥姥耍赖,小脚的姥姥用拐杖顿着地,还是没能把我吓起来。“快起来吧,你妈回来了。”我以为仍是姥姥吓我,这时间妈不可能回来。然而,突然,我看见了熟悉的黄绿色裤角,立刻秒爬起来。母亲黄绿色的裤角就这样定格在我童年的记忆里。

小学三四年级时,有次我从几米高的树上掉下来摔晕了,醒来对身旁姐姐说的第一句话就是:“别告诉咱妈。”不知是否我的记忆太过没良心,拥抱、牵手,像诸多母女那样促膝密语的光景,也似乎不曾有过,倒是母亲那句“离心脏远着呢”至今仍是我们姐妹间开玩笑时常说的。小时,我们若有不适找母亲,她多半会温和地东问一句西问一句,然后不知是敷衍还是安慰地说一句那经典的话,就又自顾忙碌去了。

其实,印象中母亲并不曾打过我,也不记得受过什么处罚,或许是身为老二下意识里总希望不让好强的母亲失望吧。记忆中最温情的一幕,应该是母亲推着一辆二八大自行车,小妹坐在前梁上,我坐在后座上,大姐则站在脚蹬上,车把上还挂着一包刚买的猪肚、猪肝、猪头肉之类的熟肉,一家人兴高采烈地回家。无论多么不容易,每月工资发下来,妈总会买些熟肉来给我们解馋。

小时的生活是清贫的。父母都是建筑行业的职工,收入有限,加在一起每月也不过五六十元,父亲与我们两地生活,还要接济姥姥、正在上学的小叔,每月都得一角一分地算计着花。但当时在那片宿舍区里,无论怎样,双职工的生活都还算是好的,起码好赖能吃饱。每到月底,母亲还能省出些粗粮和钱,借给不得已张口的邻里,有还的,也有还不了的,母亲不会去要,谁没有过不去的坎儿呢。不过,她自己也常骑着高大的二八自行车跟着男同胞跑去很远的乡下买便宜粮。驮着200多斤的粮食,几百里地奔波,应该是怎样的辛苦呀!

1956年2月,父亲母亲于包头留影(韩淑芳 供图)

母亲很少说苦,好像从不觉苦。工作、家庭,里里外外忙碌着。母亲是建筑公司在石家庄留守处的电工,有时吃着饭就被人叫走了,“他王姨,我家的灯不亮了。”母亲绝不会耽误,放下碗筷就走。工作对她是神圣的。她绵大衣外扎着绳子,脚穿带齿铁鞋,三下五除二爬上电线杆检修,常会召来一帮孩子的围观。那凌空的身影让年幼的我颇感骄傲,深深印在脑子里。母亲尽管只有高小文化,但她抽空儿也看电工、线路之类的书,后来居然修起半导体收音机,竟还自己组装过一个半导体收音机呢。当然这是后话。

做事,无论是工作还是生活,对母亲来说好像都是愉快的。母亲常说,力气使了力气在。好不容易有一天休息日,但凡有点空儿,她就会把宿舍区里打了招呼要理发的孩子叫到家门口,排队理发。不多时,一式儿的锅盖儿头新鲜出炉。母亲一边儿理着一边儿说笑着。这时的母亲很是亲切,有时我甚至觉得,她对这些野小子好像比对我们好。

到了遵义,工厂区里200多名职工95%为单身,看着不少男职工穿着撕破磨穿的乞丐服样的工服上班,母亲带领部分女职工成立起三八缝纫组,解决了困扰单身职工多年的缝缝补补问题。当时这个小组曾获评公司的学雷锋先进小组,母亲任副书记的党支部也因此被评为优秀党支部。2008年征集改革开放30周年及“三线建设”史料时,这个小组的图片和事迹还登在了《建设市场报》“建设者”专刊上。

2008年9月20日《建设市场报》“建设者”专刊报道 (韩淑芳 供图)

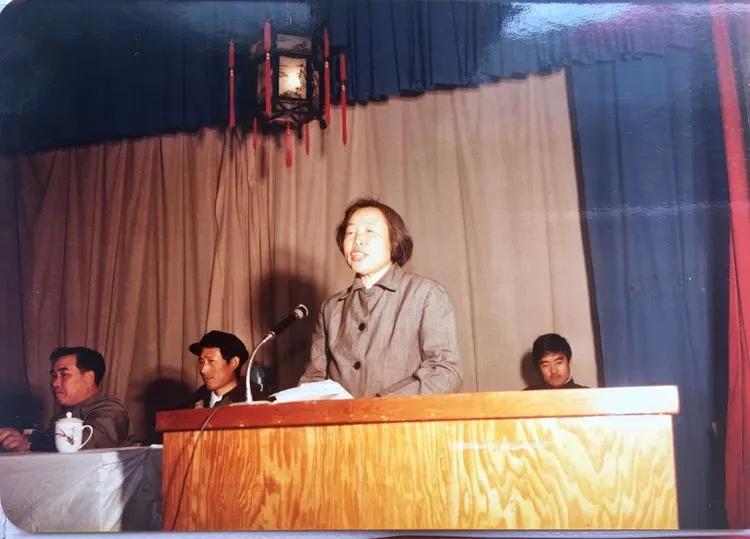

母亲这辈子最遗憾的事情,要算没能好好读书。农村自来不兴女孩儿读书,建国初期,因二舅也就是母亲的二哥做村长的缘故,要带头破旧立新,才将母亲和一个与母亲同龄的外甥女灵芝送去读书。母亲很珍惜来之不易的机会,读书很用功,成绩常居榜首。但到小学毕业时,灵芝去读了护校,母亲却死活没能获得继续读书的允许。后来母亲说,当时父亲到家里提亲时,对母亲承诺的条件就是可以出来读书。当然,这承诺并没兑现,后来每每说起早已成为某军队医院妇产科专家的灵芝表姐,总是流露出无限的羡慕与遗憾。其实,母亲一直利用可能的机会学习。特别是1975年到北京后,组织部门提出让母亲进局领导班子。开始她很是抵触,自认文化水平低,能力有限,不肯接受,拖延了些时日,终因组织的死命令而不得不到任。经历了怎样的痛苦过程母亲没说过,但到后来她居然能自己写发言稿,在上百人的大会上讲话了。上世纪90年代,母亲在老干部处长的位置上退休。

母亲在大会上发言 (韩淑芳 供图)

坚韧刚强的母亲1975年出过一次不小的车祸,在石家庄读高中的姐姐和读初中的我被突然接到北京。看到手术后躺在床上的母亲,完全接受不了,那总是乐观向上充满活力的母亲竟躺在床上,我们姐妹俩禁不住瞬间泪崩。母亲笑着说:没事了,没事了。一位经历了整个事件的母亲的同事告诉我们说,当时母亲大肠断裂,很危险。术前父亲曾问母亲要不要赶紧接在石家庄读书的我们过来,母亲断然拒绝说:现在接来她也看不到,还图劳让孩子们紧张害怕。如手术顺利,恢复平稳些再接不迟。这就是我的母亲!许多事她都习惯于自己扛着。

母亲在办公室 (韩淑芳 供图)

母亲在办公室 (韩淑芳 供图)

1989年,父亲患肝炎病重住院一年多,一直是母亲一边工作一边照顾,特别是病危的那段日子里,母亲衣不解带地日夜守护。每次我们想替换她,她都坚决不同意。母亲说:这是传染病医院,你们都有孩子。直到1990年9月13日父亲病故,母亲没让人替换一天。后来婆婆病重临终的日子,我曾白天工作、晚上陪护了一个来月,深深明白了在医院陪护亲人走完生命最后历程的艰辛。体力上的付出和辛劳不值一提,看着至亲的人一天不如一天痛苦地走向生命的终点,你完全无能为力,甚至不能减轻一分他所承受的痛苦,那是怎样的一种心里煎熬和精神上的折磨呀!我曾就此问过母亲,母亲还是轻描淡写地说:就这么过来了。然后总忘不了埋怨几句:你爸要注意点儿多好,这应该不是要命的病。现在的日子多好。

我的父亲 (韩淑芳 供图)

年近八旬的母亲登颐和园佛香阁,一路走着,还不时转过身来看落在后面的我(韩淑芳 供图)

母爱伟大,但每位母亲对这爱的表达是不一样的。我母亲的爱是需要有了一定人生经历后深品的,就像一部我可能穷尽一生也读不完的书!

作者简介

韩淑芳,1960年生,籍贯河北省。中山大学历史系毕业。编审,国务院特殊津贴获得者。

来源:四川省地方志工作办公室

作者:韩淑芳