【饮食文化】藏在这“牙”饭里的文化记忆‖刘青青

藏在这“牙”饭里的文化记忆

刘青青

同其他艺术一样,烹调也有“阳春白雪”与“下里巴人”之分。风靡海外、引得外国餐餮们交口称赞的川菜,就多属于前一类。而在贫富差距极大的旧社会,穷苦百姓在烹调艺术上也不乏聪明才智,于是社会上出现了一种降格的替代饮食,“牙牙饭”这一有时代意义的饮食形式便得以保存并传承下来。

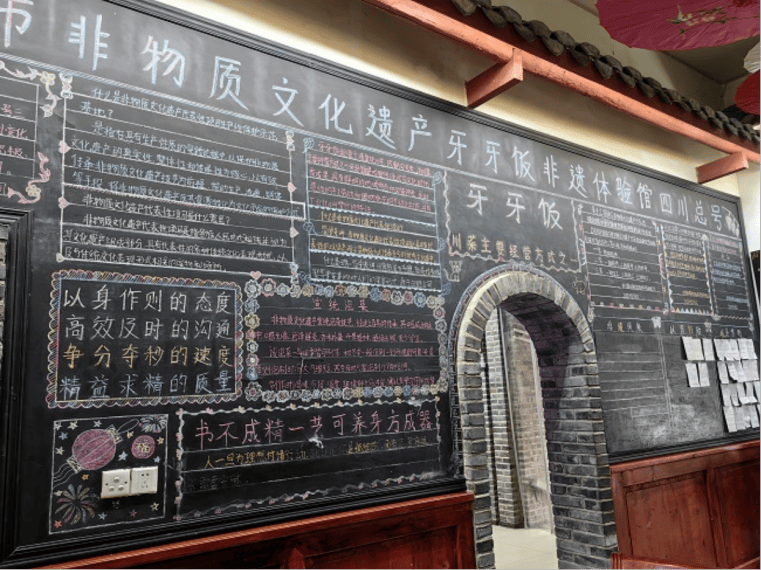

牙牙饭店内招牌 (刘青青 摄)

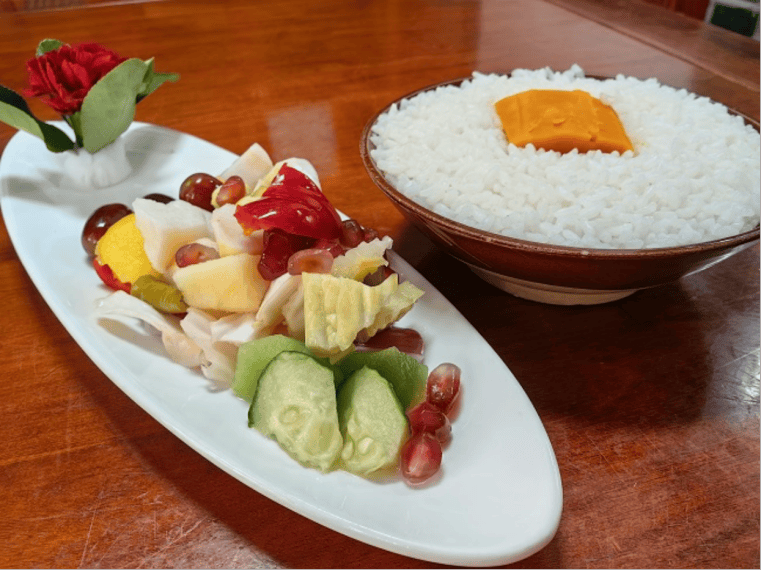

牙牙饭(图源:成都市成华区文化馆)

牙牙饭

饭铺用柴火,在铁锅内把饭焖至起锅巴后,用菜刀在锅内划成月牙状,卖饭时将饭连同锅巴一齐铲起倒扣碗中端给食客,这样一来每块饭都冒着尖尖角,所以人称“牙牙饭”。

起源

苦力车夫解决饮食的产物

2020年12月3日,成都市人民政府公布第七批成都非物质文化遗产代表性项目名录,在人们熟悉的成都非遗之外,还有我们很少听说甚至是从未听说过的非遗,入选的“牙牙饭”就是其中一项。

1941年,成都小餐馆情景(图源:方志成华)

据牙牙饭制作技艺第四代传承人杨超介绍,牙牙饭的起源地,主要在以沟头巷为核心,包括今天的劝业场、春熙路一带。“十九世纪末期,那时成都城市的核心城区,不像我们今天的社会经济,城市规模发展得如此之好、如此之大,各种商务来往、经济活动,都在这个地方集散,由此产生了大量的搬运工人,人力车夫,他们的饮食和生活要解决,所以牙牙饭在这里起源,实际上就是特定的、主要的因素。

杨超畅谈牙牙饭“前世今生” (图源:《岁月留痕》截图)

秘诀

相因、经饿是灵魂

按“牙”吃饭,是什么意思呢?杨超解释道:“‘一牙’,是我们四川成都这个区域特有的一种方言。牙牙饭的基础其实就是焖干饭,在四川地区,焖干饭对普通老百姓特别是农村地区来讲,是非常普遍的。”但因为是在饭摊售卖,因此米饭在出锅后,盛给食客的方式产生了变化,“一锅饭划成一牙一牙的卖,实际上也是对饭进行定量。‘一牙’,是一个量化的标准。”

蒸好的米饭用刀划成“牙”(图源:成都市成华区文化馆)

想要把牙牙饭煮好,关键在于火候的把握,“一般一锅饭一升米,下米加水,用柴火煮熟,当饭煮到刚刚有锅巴炸开的声音后,马上停止加柴,让灶中余烬的热量,继续加热,慢慢地自然地收干水气。”

板车谣

七十二行,板车为王;

衣服破烂,颈项拉长。

吃了多少牙牙饭,喊了多少老板娘。

当年老成都流传的民谣,就唱到了牙牙饭。板车工是当时底层劳动群众的代表之一,其外还有搬运工、挑夫、轿夫、力夫、黄包车夫等,这类苦力人的工作都很是消耗身体机能,所以结合这些因素,杨超总结出了牙牙饭的两大特点,“第一是相因(便宜),其次经饿是关键。为了符合下力人食量大、经得饿的要求,牙牙饭煮得比较硬,同时为了便于补充大量流汗身体走失的盐分,店家大多会配上味重的泡菜。这就形成了牙牙饭受大众欢迎的因素,这也是我们这个非遗一直紧扣住的两个要点,这是灵魂,不能变。”

味重的四川泡菜 (刘青青 摄)

泡菜是牙牙饭的招牌 (刘青青 摄)

消失

与社会发展有了"冲突"

牙牙饭这种经营模式,在当时的成都地区非常流行,也非常广泛,杨超回忆说:“《四川省志》记载,到了20世纪20年代,牙牙饭这种经营方式是成片成规模在经营。”

而随着社会和经济的快速发展,牙牙饭摊贩售卖的经营形式,则逐渐消失在了大众的视野里,究其原因,还是在于经营方式与社会发展产生了“冲突”,杨超回忆:“随着我们国家经济文化的不断增强,老百姓的生活也随之发生天翻地覆的变化,这种沿街设摊点经营的方式,与今天的城市管理有了冲突。用柴火生灶煮饭,又与现在的环保有了冲突。这样一来,牙牙饭从上世纪60年代就逐步退出了历史舞台。”

重现

让民俗回归让记忆延续

牙牙饭庄(刘青青 摄)

牙牙饭庄门口醒目的“金字招牌”(刘青青 摄)

对牙牙饭这种民俗的深厚感情,杨超是这么形容的,“它与我们四川地区19世纪特有的历史环境是分不开的。它与成都这种城市的繁衍生息也是分不开的。换句话来说,成都不能没有牙牙饭,在这座城市的记忆当中,也不能少了牙牙饭。”

牙牙饭非遗体验馆内展示墙 (刘青青 摄)

有了这样的信念,在牙牙饭杨氏传人坚守和努力下,这一濒临失传的民俗传统得以重现于世。“我的祖上叫杨益德,在19世纪末期来到成都,就在沟头巷开始了牙牙饭的制作销售。”一代传一代,杨家人让牙牙饭这个民俗文化有了延续,“我们要让这个民俗重新植根于或者叫回到成都这座城市,让这种记忆延续下去。”

传承

用坚守让非遗火起来

为了不让这段历史、这个民俗不被人们所遗忘,杨超下决心要将牙牙饭传承下来,“如果没有国家对文化保护的号召,类似于牙牙饭这样的历史就消失了。特别是到上世纪七八十年代,甚至到90年代,连农村地区用柴火煮饭已不多见。到了2000年后,我决定改变方式,把这段历史整理了出来,并把它搬进厅堂。”

环境清雅的牙牙饭庄(刘青青 摄)

牙牙饭庄,开业于2005年,坐落于新风路2号,已成长为八里小区老一批的餐馆。作为百年老店,店铺装修承袭了旧时包席馆的风格,一砖一瓦和扑面而来的传统文化气息,让牙牙饭庄尽显怀旧特色。步入堂中是园林庭院建筑,川派盆景随处可见,与喧闹的城市形成鲜明的对比,闹中取静,食客可一边就餐一边欣赏怡人景色,满足了视觉和味觉的双重感受。

据了解,牙牙饭每日限量供应,虽然牙牙饭已不再用柴火蒸煮,但焖饭的技艺依旧沿用了下来。一人份的小土碗里面,一小块南瓜软糯香甜,米饭偏硬,碗底的锅巴嚼劲儿十足。从挖掘历史、弘扬历史的角度讲,杨超用自己的行动传承着这一项民俗技艺、也为我们的民俗文化传递着人文情怀,“让我们的坚守,让非遗活起来,守住这座城市共同的美食和文化记忆,这是我们最幸福的事。”

成就

2020年12月3日,“牙牙饭”入选成都市人民政府公布的《第七批成都非物质文化遗产代表性项目名录》。

来源:四川省地方志工作办公室

作者: 刘青青

供稿:成都市成华区地方志办公室

用户登录

还没有账号?

立即注册