【记忆】谢奉才:1947年,我在沱江中学读书的日子

1947年,我在沱江中学读书的日子

手稿/谢奉才 整理/曾向红

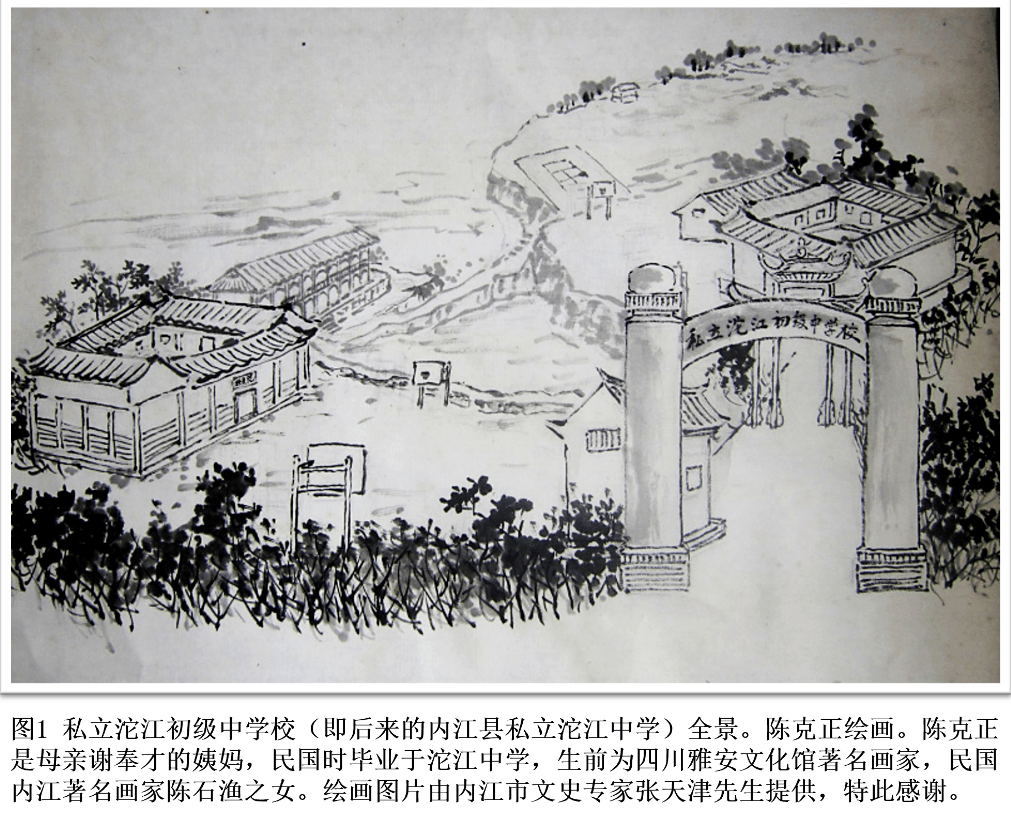

沱江中学,全称为“内江县私立沱江中学校”,民国时期内江最有名的私立中学,也是现内江二中的前身。

沱江中学分设男生部和女生部,民国中后期女生部位于内江县城上南街的禹王宫(现内江市中区上南街市粮食局)。1947年上半年,我在沱江中学(女生部)读了一学期,后来转学到内江县立女子中学就读,至初中毕业。在沱江中学(女生部)学习时间虽比较短,但有些事也给我留下难忘的记忆。

一、入学考试:窗外传来“天皇、地皇、人皇”的声音

作为一名女子,我能在民国时期走进学校读书,完全受益于“谢家糖坊”老祖宗留下的祖训及几代“当家师”(掌门人)一直秉承的治家理念。他们具有“读书关系整个家族兴衰”之远见卓识,坚持“举家族之全力供子孙们读书”。我和堂姐小学毕业后,当家的叔伯们对我们读书之事很是上心。尽管此时父亲已去世多年,但他生前任“谢家糖坊”的“当家师”十年,为家族糖业发展殚精竭虑,作出过很大贡献。于是,伯父谢廷宣(我们谢家称“叔爷”)带着我和堂姐去内江县城,参加了私立沱江中学的入学考试。由于有完整、系统的国民中心小学六年扎实的学习基础,考试内容对我们来说并不难,一看到题目就埋头动笔“唰唰唰”流畅地作答起来,还未到考试结束时间就差不多答好了。不过,在一道小题目上还是卡了壳,名词解释“三皇五帝”答不上来,稍有些着急。正绞尽脑汁冥思苦想时,只听到从教室外不远处,飘来好几次“天皇!地皇!人皇!”“天皇!地皇!人皇!”熟悉的声音。原来是跟随我们一块来考场的一位堂哥的声音。他先是趴在考试教室窗户边瞄看,后被监考老师赶到距教室远些处。这位堂哥正在县中读书,都是参加过升学考试的过来人,大概猜到这题我们不会做,竟然就以这种方式来“帮助”我们。

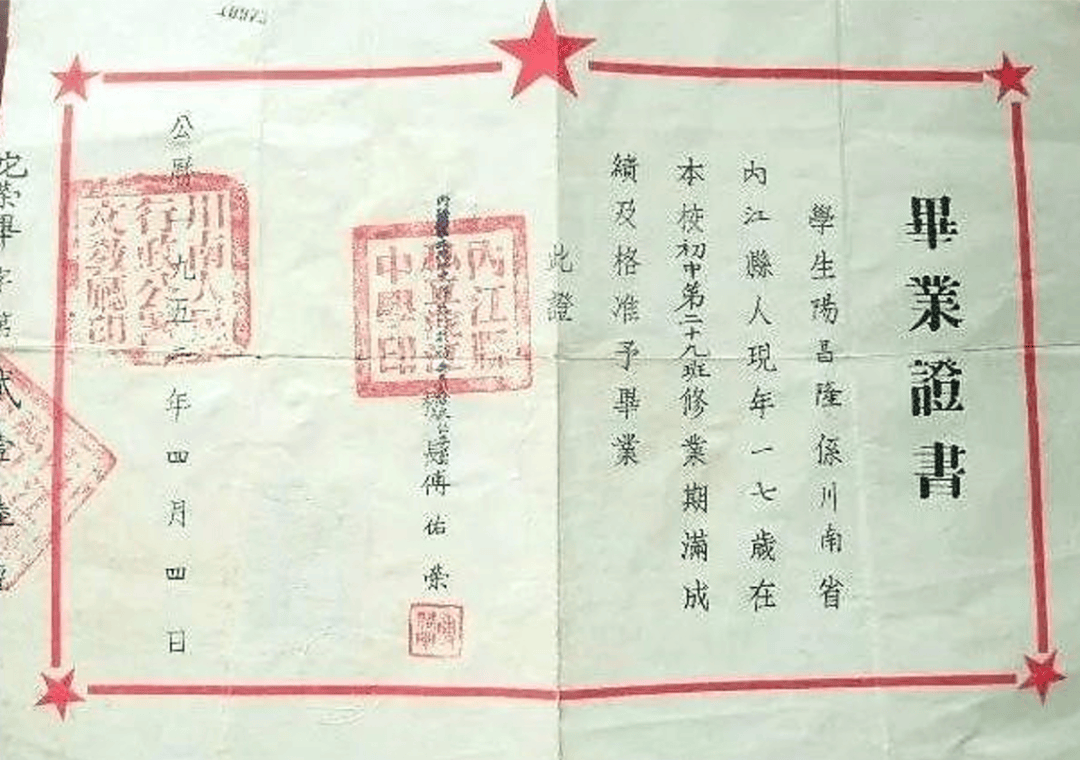

很快,录取结果出来了,我和堂姐都如愿以偿,顺利考进了当时内江有名的私立中学——内江县私立沱江中学校(女生部)。60多年过去了,这场入学考试的具体事项我已越来越模糊,唯独教室窗外飘来堂哥几声“天皇、地皇、人皇”动听声音那个细节,仍记得清清楚楚。

二、缴学费:只收黄谷不认纸币

1947年,国共内战已炮声隆隆,四川虽不在战区也大受影响,经济状况恶化、纸币贬值、米价腾升、人心惶惶,以至于学校收取学费时,学生只能缴实物不收纸币(法币)。记得那时我们在沱江中学一学期的学费折合成实物是黄谷一石二斗(大致相当于黄谷120斤),住宿费和伙食费收多少已记不得了。用现在的观念看120斤黄谷并不值钱。不过,在那个时局极其动荡的战乱之年,黄谷充当了实物货币的作用,非常珍贵管用。人是铁,饭是钢!当时内江市场上重要的大宗交易多以黄谷来折算。(整理者注:资料显示,当时国统区的县城及边远乡镇,黄谷的保值及实用价值甚至超过了当时在上海、南京等大都市通行的银圆、黄金和美元)

内战硝烟四起,形势恶化,内江的民族工商业也举步维艰,我们“谢家糖坊”的经济状况也不如从前。况且当时谢家有大大小小近十个娃娃正在念书(包括小学、中学、大学),光是缴学费一项,就是家族一笔巨大的开支(特别是在重庆和成都读大学开销更大)。为供孩子们读书,谢家举家族全部之财力在维持着。我和堂姐在沱江中学的学费、住宿费和伙食费等费用,都是“谢家糖坊”的叔伯们带着马倌,牵着驮着沉甸甸黄谷的马儿,从龚家乡出发一路颠簸了30多里,进县城给我们缴清的。

县城是我熟悉又喜欢的地方。母亲的娘家在县城,那里有疼爱我的外婆(此时外公已去世);父亲生前上班也在县城(县府钟鼓楼),我偶尔去县城也去父亲办公处玩过。一想到马上可以到县城读书,我的心里就甜滋滋的,对新的读书生活充满了向往。

三、校园生活:我的任课老师、同学及作息安排

沱江中学是民国时期内江最有名的私立中学。管理严格、教师稳定、教育质量较高,甚至参加川南十余县25所中学初中生毕业会考也声誉颇著。记忆中老师们个个科班出身响当当,专业素养硬碰硬。我们的好老师真是多又多啊!60多年的岁月流淌,也带不走一个个熟记的名字。

校长:高元凯(经常会看到高校长来学校巡视。印象中他没有给学生集体训过话,也没有上过课,但对学生很严肃)

教导主任:周老师

训导主任:董安贞

童子军教官:钟清玉

国文老师:邓朝仪

数学老师:曾凡瑞、张老师

英文老师:董安贞(训导主任兼)

音乐老师:赵光耀

历史老师:官举俊

地理老师:刘玉婵

动植物老师:邱思言

美术老师:赖传西

体育老师:钟清玉(童子军教官兼)

1947年初,与我同时入学的女生部学生共有92人,分为3个班(十三班、十四班、十五班),我被编在十五班。

我们十五班有30位同学,我还记得其中18位的名字。她们是:

郭九思(我的同桌)、廖德玉、王锡礼、谢奉兰(堂姐)、谢奉才、高碧英(高校长的女儿、后来与我又是内江师范学校的同学)、伍丕琼、曾湘琼、钟玉清、罗大蘋、池正玉、黄小玉、王满琳、耿筱麟、陶再芬、周开琼、黄忠英、李小英(家住内江圣水寺甘蔗实验场)。

女生部的作息时间是:星期一至星期六,上下午都安排有课,晚上住校生还有晚自习。星期天是休息日,由学生自由安排时间。住校生整理好内务,经值周老师检查合格后,方可离开学校办点自己的事。

由于学校离家远,加上交通不便,我和堂姐是住校就读。到了星期天,有时我会去县城“倒湾”探望外婆,偶尔也回龚家乡(驼背场)的家里拿点生活用品,有时还会和堂姐一起去徐大姑(大,读“tai”,四声。谢氏家族特有的称呼)家里“打牙祭”(改善伙食)。

徐大姑(徐谢氏)是我的堂姑姑,家住县城“大西街”,是我们“谢家糖坊”已出嫁的女儿。徐姑爷名叫徐敏均,曾在刘文辉部队(国民革命军第二十四军)后勤军需处任职,参加过抗日。抗战胜利后不久就解甲归乡,在老家内江县城大西街置办了房产。他很会理财善做生意,还写得一手好书法。徐大姑家房子宽大、无儿女,平时家里显得有些清静,我们去了叽叽喳喳的马上就热闹起来。两位长辈对我们小辈很关爱,他们走南闯北、见多识广,常给我们摆些有趣的社会见闻和为人处世的道理,对我们晚辈成长很有帮助。来徐大姑家不仅改善了伙食,还是一次开心生动的社会课程学习。可惜这两位有恩于我的长辈后来都没能熬过岁月碾压,早早地就离世了。(徐大姑于20世纪50年代初因病去世,徐姑爷也病逝在“三年困难时期”)

四、我们最喜欢上的课:赵老师的音乐课

我们的音乐课老师名叫赵光耀,是一位好老师。赵老师是山东人。日本入侵中国后,他辗转流亡到陪都重庆,后来又来到沱江中学教书。他年轻又才气出众,与同学们很是亲近。他的音乐课最受同学们欢迎。记得开学第一堂音乐课,赵老师一走进教室就给同学们人手发了一份音乐教材,里面大部分的歌曲都是他自己作词谱曲创作的。由于是音乐系毕业的高材生,教我们这些初一娃娃绰绰有余。他写的歌词接地气,曲子又朗朗上口,唱歌的声音也极富感染力,上课效果相当好。所以,同学们都急切盼望着每周一次的音乐课。

他教我们识谱、唱歌,还教我们乐理知识。好老师对学生的影响绝对是终生的。如果说后来(无论在县女中、内江师范,还是在贵阳师院)我能成为班级为数不多的“见谱就能唱”的学生,那一定要归功于早期在沱江中学赵老师帮我练成的“童子功”。

一学期下来,赵老师教我们的歌曲大致有10多首,印象最深的是《比期谣》《烂政府》和《古怪歌》这3首。记得歌词是这样的:

比期谣

十五、三十是比期,乡下的人儿到城里,

茶馆里闹哄哄,大街上好拥挤,

数钞票、算利息,忙坏了那些钱庄的出纳和会计。

生意人,做生意,付款需等到比期,

有钱的,望比期,比期到了笑嘻嘻,

无钱的,怕比期,比期到了哭兮兮。

害了多少人哟,误了多少事哟!

无道理、无道理,比期硬是无道理。

(整理者注:“比期”,是民国时期银行业和工商业公定的一种债权债务结算日期。以每月五日、十日、二十日、二十五日为“小比期”,以每月十五日和月底最后一天为“大比期”。一般拆放短期款项,即以半个月为期)

烂政府

他烂政府是他妈个王渣渣,

人们要饭吃、他说没米呀;

他烂政府是他妈个王渣渣,

敌人来了往后退,退到后方娘希屁。

(注:渣渣,内江方言读:chuachua)

古怪歌

往年古怪少啊,今年古怪多哟;

板凳爬上了墙,灯草打破了锅哟;

古怪多、古怪多、古怪多。

清早走进城哟,看见了狗咬人哟;

只许他们汪汪叫,不许人们用嘴来讲话、来讲话;

往年古怪少啊,今年古怪多哟。

天上的彩虹地下踩呀,河里的石头滚呀滚上坡,滚上了坡。

古怪、古怪、古怪多!

现在回过头来看,其实这些歌曲折射出战乱时期四川民生的艰辛困苦和国统区民怨沸腾,反通胀、反饥饿、反内战的时代大背景,表达了国统区青年知识分子对下层百姓深切的怜悯与同情、对国民党当局的失望不满和悲愤控诉。

在当时的课堂上教学生唱这些歌曲,现在想来也是需要勇气和胆量的。后来我大学毕业参加工作,曾听同学说,赵老师当年在沱江中学任教时是中共地下党员。也有人说,他参加的是地下党的外围组织。我当时年龄还小(初一,只有十一二岁),对老师的政治背景哪里搞得清楚呀。( 整理者注:当时在共产党领导下,国统区以学生及知识界为主体的“要饭吃、要和平、要自由”,亦即“反饥饿、反内战、反迫害”的反蒋“第二条战线”正如火如荼。处在国统区的内江教育界有地下党活动、中学教师中有参加地下党或地下党的外围组织的就不足为奇了)

多少年过去了,只要一唱起这些老歌,我的脑海里就会不由自主浮现出赵老师当年在课堂上青春热血的模样。

赵老师,您现在在哪里?您在沱江中学教过的学生遥祝您幸福安康、福寿绵长!( 整理者注:据西南大学官网介绍:赵光耀,1918年7月生,中共党员,山东昌乐人,山东省立剧院音乐系毕业。1942年任重庆北碚国立歌剧学校教师,同年与国民政府教育部政务次长琇合作,谱写大型歌剧《苏武》,继后又与李朴园先生合作谱写儿童歌舞剧《狮国之歌》,两剧具有抗日救国的重大意义。1945年,在内江任教期间创作、出版《光耀歌集》,收入《比期谣》《滑竿歌》等30余首歌曲。新中国成立后,任西南师范学院音乐系教授。2000年去世)

五、告别沱江中学:因一场大病,只读了一学期就转学了

沱江中学因管理严格、教学质量较高,一直在内江民众中有较好口碑。虽然教学设施及生活条件一般,但收费较贵,能进该校女生部读书的,一般都是家境相对殷实的女孩子。

天有不测风云。听大人们说,就在我们入学的前阵子(1946年),学校遭遇了一场大火,教学楼等部分建筑设施一夜间化为瓦砾,令本来就很一般的教学及生活条件雪上加霜。我们入学时,正遇上学校困难期,办学条件相当艰苦,各种设施非常简陋。我们这一届女生部3个班90多人全挤在一间教室(上南街禹王宫的正殿)上课。住校生生活更苦,全部挤在一栋房子的二楼地板上睡通铺。学校也没有洗澡的地方,住读一段时间下来,几乎所有女生全身长满虱子(跳蚤)。因为是睡通铺,跳蚤极易传播。学校日常也不提供开水,由于一直喝生水常拉肚子,以至于后来我大病了一场(发高烧、昏睡了几天几夜)。母亲非常担忧,以泪洗面,生怕我有个三长两短。

在谢家叔伯长辈看来,私立学校学费收得贵,办学条件还这么差(估计一时半载也好不起来),娃儿也因此遭罪患大病,于是决定让我们转学。就这样,这场大病直接导致我和堂姐在沱江中学(女生部)读了一学期,就告别了老师和同学,转学到内江县立女子中学。

望着曾经的女生部校园,带着一份复杂的情感,我在心里默默地道了声:再见了,沱江中学!

后 记

这是一段不该抹去的历史,也是一段不应遗忘的记忆。

在翻阅母亲留下的几大本手稿时(2004年和2009年写成),感觉记载沱江中学(女生部)的材料比较零散,加上她在该校学习时间较短,本不打算整理。但在网上查阅相关资料时,几乎找不到有关私立沱江中学校园生活的只言片语。此时,冥冥之中仿佛听到一个声音在召唤。我忽然明白,若再不花些工夫把母亲的记录整理出来,说不定家乡这段活生生的办学史真的会被尘封埋没,那就太可惜了,因为这是一段不该抹去的民国时期内江中学教育的珍贵记录。

母亲在沱江中学(女生部)的学习虽只有短短的一学期,但她的笔下厚植着甜城的泥土,沉淀着内江名校二中的过往,以亲历者的视角和一线叙述,见证了大变局的滚滚时代,见证了好老师,还见证了亲情。母亲的记忆如此清晰,跟着她的笔尖如同观看一幕幕电影,能跨越时空触摸到20世纪40年代后期一所县城私立中学校园的点滴侧面。

斗转星移,岁月如歌。内江二中创办于1925年,今年恰逢这所省级引领性示范名校建校一百周年华诞。树有根、文有缘。母亲的记录,定格了该校一段珍贵历史记忆。整理此文,是为赓续百年文脉,共绘家乡中学教育高质量发展新蓝图。

(特别鸣谢内江市东兴区档案馆李玲瑞股长、内江市著名作家谢自生先生提供的校史查证帮助!)

来源:四川省地方志工作办公室

作者:谢奉才(女,1935年12月生,贵阳师范学院数学专业毕业,退休前系四川内江市第一中学高中数学教师,担任数学教研组长28年。2022年6月去世)

曾向红(女,江南大学社会科学处副研究员,先后任江南大学外国语学院党委副书记兼副院长、研究生院副院长兼研工部部长、社会科学处副处长等职。2021年11月退休)

用户登录

还没有账号?

立即注册