【红色记忆】三线记忆中的中国测试技术研究院

三线记忆中的

中国测试技术研究院

王 植 罗 菡 叶善蓉

伴随中国计量历史发展,中国测试技术研究院的建立经历了长期而曲折的过程。三线建设时期,搬迁到大邑县鹤鸣乡的深山密林里,全院人员铆在深山,艰苦创业,为中国测试技术的发展作出重大贡献。

一波三折的初始筹建

1955年,时任中国科学院科学仪器馆副馆长的王大珩教授作为国家计量局顾问,赴苏联考察和学习世界先进的计量科技与管理经验。回国后,他向国务院详细汇报了苏联的计量体系,并对我国计量工作的开展提出建议。

翌年,在周恩来、陈毅、李富春、聂荣臻等领导人组织下,汇集王大珩在内的600多位科学家,按照“重点发展,迎头赶上”的方针,采取“以任务为经,以学科为纬,以任务带学科”的原则,历时数月反复论证,编制完成“向现代科学进军”的纲领性文件——《1956—1967年科学技术发展远景规划纲要(修正草案)》,简称《12年科技规划》。该文件还筛选出57项国家最重要的科学技术任务,第55项即为“建立统一的计量系统、计量技术和国家标准”,由王大珩直接主持制定。该规划还对某些极为重要而在我国却相对比较薄弱的环节,制定了1956年四项紧急措施,“建立国家计量基准,开展计量科学研究”就在其中。这足以表明计量对科技发展的重要性受到一致认同。

为落实计量任务,1957年,在苏联专家的建议下,我国决定在北京之外建立第二个计量中心,作为国家第二基准基地。为争取苏联更多的帮助,中苏两国于1958年签署科技合作协议,其中就包括“各种计量基准的建立和研究”。然而,由于国内外局势变化和自然灾害,计量科研和检定工作遭遇挫折,《12年科技规划》的实施被迫放缓。

1962年,国民经济从困境中慢慢复苏,国家科委着手制定《1963—1972年科学技术发展规划》,其中包括《十年计量规划》(以下简称规划)。规划强调,要组织全国计量技术力量,自力更生建立统一的计量系统,第一要务是建立完整的国家计量基准体系,努力接近和赶上当时的国际先进计量水平。该规划与《12年科技规划》同样将计量工作,尤其是计量基准、标准研究建立,作为我国社会主义建设的技术基础以及整个科技规划的国家重点项目。

为加强计量科学研究基地的建设,健全全国计量检定网,在借鉴国际上一些先进做法的基础上,规划将科研基地分散布局,除在北京集中力量成立综合性计量科学研究院外,还计划成立成都分院,作为保存备用国家基准、标准和开展尖端测试技术研究的第二基地,即成都计量科学研究所,同时,加强所属实验工厂的建设,以满足国家计量基准、标准和相应特殊辅助装备的特殊需要。

同时,因受到紧张和复杂的周边国际局势影响,我国战略防御方针直接反应在“三五”计划的编制中,经济建设和工业布局开始战略倾斜。在中央“备战、备荒、为人民”的战略指导思想下,规划对创建成都分院的目的和任务调整为“在成都创建第二基地,以保存全套备用的国家基准、标准为其主要任务,称为成都计量科学研究所,它也搞一些新的、尖端计量技术的研究工作”,以加强国家三线建设。1965年夏起,三线建设进入实质性实施阶段。对一、二线经济建设采取“停”(停建新开工项目)、“缩”(压缩在建项目)、“搬”(部分企事业单位全部搬往三线)、“分”(部分企事业单位分出一部分迁往三线)、“帮”(帮助三线企业建设)的措施,开始大规模搬迁和建设。

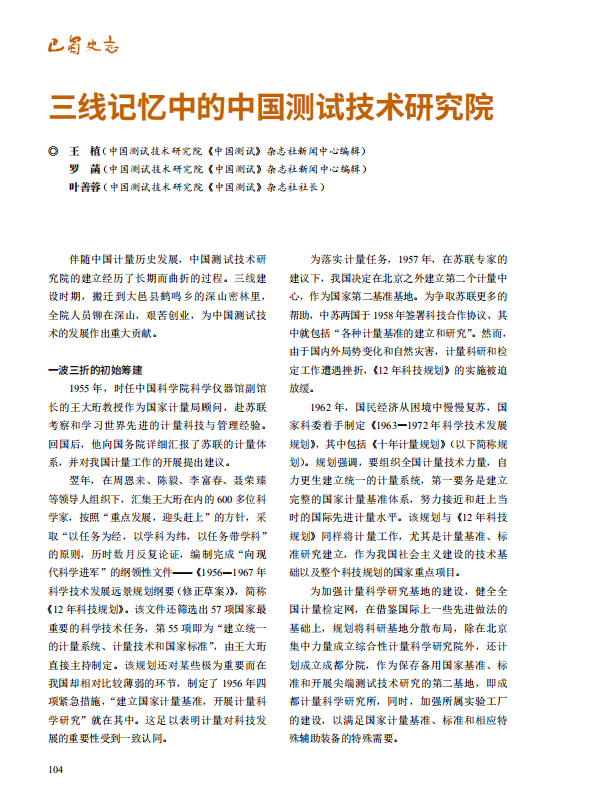

1965年,国务院聂荣臻、李富春副总理批准国家计委、国家科委提出的《关于加强计量战略基地建设的报告》,同意在四川大邑县鹤鸣山建设中国计量科学研究院分院,并且按“分”的办法,从中国计量科学研究院分一部分到三线地区建设分院。同年9月,选定大邑县鹤鸣山作为分院院址。分院的通讯地址也借用分院院址正式确定的日子,即四川成都大邑县659信箱。就这样,中国测试技术研究院在三线建设的进程中,应运而生。

铆在深山搞建设

分院的建设正值“四清”运动刚结束,在全国重点工业向三线地区大规模转移和建设的大趋势下,一批优秀的骨干科技人员怀揣对党和计量科技事业的忠诚,远离家乡,投身条件艰苦的四川大邑鹤鸣山,筑造祖国战略大后方计量科技的摇篮。

根据三线地区的地形地貌,毛泽东首先提出“大分散、小集中”和“靠山近水扎大营”的意见,进而中央确定了“靠山、分散、隐蔽”的原则,特别是关系到国家安危的一些国防尖端工程,更应首先考虑其隐蔽性。为使实验室工作环境和条件既符合战争环境的要求,即隐蔽、安全;又符合计量基标准科研和保存的苛刻要求,即防震、防干扰、恒温恒湿,分院的建设选择开凿大型山洞,并在山洞内建设计量实验室。在建筑施工技术十分落后的条件下,计量分院的先遣队与当地军队和民工组成建设大军,历经5年,终于建成了由一个纵深近400米、面积约3000平方米、两层结构的山洞实验室,以及40多栋洞外实验楼、办公楼、实验工厂等配套建筑群所组成的又一个国家计量科研基地。

在战略转移的大背景下,人员和装备的分迁都必须以大局为重。为备战考虑,需要确保国家计量基准体系的完整性,以保障战时全国国防和工业生产的量值统一。因此,在从中国计量科学研究院转移国家计量基准时,遵循了一个重要原则:若存在两套国家计量基准或标准装置,其中一套必须迁至分院;若仅有一套,则应优先搬至分院以妥善保存。例如,一批基准灯组、公斤砝码基准以及国家电阻、电压基准等都已按此原则进行转移。同时,为分院的长远发展,选择了众多优秀的科研、设计和工艺技术人员,以确保分院具备持续和深入开展重要计量基标准科研的研制与设计能力。此外,分院还需在战时及和平时期为西南、西北地区(特别是三线工业基地)乃至全国提供高等级的计量标准检定服务。1966年至1971年前后,一批重要的计量基准、标准装置陆续运输至分院,200余名优秀的科技人员和技术工人也开赴于此,并紧锣密鼓地对设备进行安装调试,投入正常运行。

1979年,根据国家计量局国家计量及标准整顿清理结果,通过完全依靠新中国第一代年轻计量科学家的努力和智慧,在当时艰难的环境条件下,计量分院共保存和建立56项基准、标准装置,为初步建立国家计量及标准体系贡献了不可替代的力量。

1980年,中国计量科学研究院分院与国家西南计量测试中心和四川省计量测试所合并,并迁址成都。1986年,更名为中国测试技术研究院,2000年底,由原国家质量监督检验检疫总局移交四川省人民政府属地管理。

镌刻在计量史上的荣光

回望历史,老一辈计量科学家在条件艰苦的山坳坳里勇攀计量科学研究高峰,不断攻克我国计量测试技术难题,产生了一大批以中国工程院李同保院士、高洁院士为代表的新中国计量技术人才,书写了中国计量史上的一道荣光。

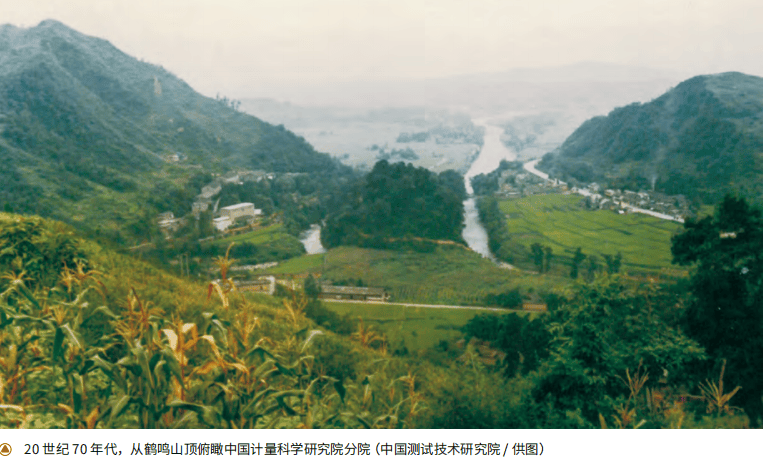

为落实国家战略大后方建设的重大决策,1970年,李同保随其他专家学者一起来到大邑,从此在中国测试技术研究院度过近30年光阴。艰苦的生活条件没有让他和团队停下向我国光辐射测量技术难题发起进军的步伐,一项项解国家燃眉之急、辟产业无人之路的科研成果相继诞生。为解决当时夜视微光器件、放射荧光材料等国防科研生产难题,他们成功研制出微弱光标准测试装置,开发了一种测量极低透过率的新方法;为助力中国红外制导和红外武器系统的科研生产,他们建立了500 K—1000 K全辐照标准,改进了辐射腔测温结构和测量程序,提高了黑体辐射器的品质;他参与建立的光通量副基准、主持的用硅光电二极管自校准技术实现400 nm—900 nm光谱辐射绝对测量等研究成果至今仍然发挥着巨大的作用与价值。

尽管通往科学之巅的山路曲折蜿蜒,但为之向往的攀登者们从未停下脚步。1998年,李同保写道:科学亦如阳光和空气,人们都称赞她的珍贵和圣洁,但很少人愿为之付出代价。奋斗在四川的岁月里,李同保主持研发多项光辐射测量标准及仪器填补了国内空白,并荣获国家级奖励。1994年,李同保当选为首批中国工程院院士。翻开一本本《计测研究》《计测》期刊(现《中国测试》),泛黄的书页和字迹述说着李同保院士潜心研究的艰难喜悦;一篇篇研究成果、会议记录、调研报告见证着光辐射计量技术进步的点点滴滴。科技的进步从不因时间流转而被人淡忘,李同保院士及其研究工作影响了一代又一代中测院计量人。就如他穷尽一生研究的“光”一样,照亮了在黑暗中摸索的中国光辐射计量,也引领着年轻的光学计量工作者攀得更高、走得更远。

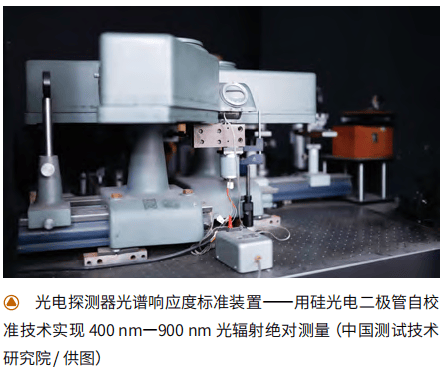

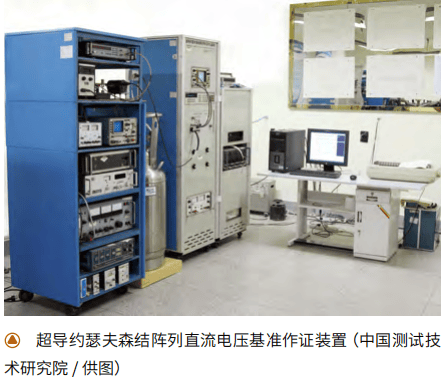

面对国家现实困境和科技需求,高洁也同样放弃了北京优越的生活环境和实验条件,来到物资匮乏、环境艰苦的偏远山区,一头扎进了山洞实验室。为建立我国自己的伏特自然基准,高洁带领团队于1974年正式启动“利用超导约瑟夫森效应监视国家伏特基准”课题研究。经过不断淬炼与探索,科学的曙光终于照进了不见天日的山洞实验室。1985年,高洁团队终于完成这项艰难的课题,获得国家科学技术进步二等奖。该项研究以量子效应为基础,首次测定国家伏特基准对国际法定伏特的偏离值,独立自主地确定了我国的电压基准值。1993年,中国测试技术研究院与中国计量科学研究院联合开展了国家技术监督局重点研究课题“超导约瑟夫森结阵列一伏电压基准”,时任中国测试技术研究院副院长的高洁出任组长。高洁利用在美国客座研究期间亲手制作的约瑟夫森结阵列器,成功研制出两套“超导约瑟夫森结阵列直流电压基准装置”,获国家科学技术进步二等奖、国家质量技术监督局科技进步一等奖。这项研究实现了电压单位的量值传递及全国电压单位量值的统一,为高精尖行业的精密电压测量提供了基础保障。同年,高洁把其中一套基准装置(超导约瑟夫森结阵列直流电压基准作证装置)运回山洞实验室,并沿用至今。1995年,高洁团队的“1V约瑟夫森结阵电压基准”与巴黎国际计量局的“1V约瑟夫森结阵电压基准”进行比对,在美、日、英、法等13个参加比对的国家中,我国电压基准的不确定度最小且最靠近中心值,其电压数值与国际伏特值最为接近,处于国际领先地位。这一比对结果支持了我国加入国际计量互认协议(CIPM MRA)。经王大珩院士和国家技术监督局推荐及国际计量委员会选举,高洁于1995年担任国际计量委员会委员,是我国担任该职位的第2人,对于维护我国在计量领域的国际地位和话语权具有十分重要的意义。1999年,高洁当选中国工程院院士。至今,他依然沉浸在所热爱的计量科学事业里,搞研究、做学问、作报告,滋养着无数青年科技工作者。

数十春秋,曾经的鹤鸣乡早已变了样;半百耕耘,中国测试技术研究院也不断创新发展。时代在更迭,新一代科技工作者始终铭记历史使命,以三线精神为传承,追随着前辈的脚步上下求索,点亮新时代的科技之光。

蝶变新生

为解决三线建设的遗留问题,巩固和发展三线建设成果,党中央、国务院作出对三线建设进行“调整改造、发挥作用”的重大决策,确定了三线企业调整改造的主要任务。

思想一变天地宽,调整让三线企业华丽转身,使一度陷入困境的三线企业凤凰涅槃,脱胎换骨,焕发了青春活力,进一步巩固了三线工业基地在中西部地区经济发展中的支柱地位,同时也为西部大开发战略的实施鸣响了前奏,更为建设新时代国家战略腹地打下坚实基础。

来源:四川省地方志工作办公室

作者:王 植(中国测试技术研究院《中国测试》杂志社新闻中心编辑)

罗 菡(中国测试技术研究院《中国测试》杂志社新闻中心编辑)

叶善蓉(中国测试技术研究院《中国测试》杂志社社长)

用户登录

还没有账号?

立即注册