【历史文化】2025年南江米仓古道学术交流座谈会在“米仓古道第一城”南江县召开

2025年

南江米仓古道学术交流座谈会

在“米仓古道第一城”南江县召开

文/图 李勇先

2025年4月23日至25日,“2025年南江米仓古道学术交流座谈会”在“传奇米仓道,巴魂第一城”的南江县召开,来自四川大学、四川省人民政府文史研究馆、蜀道研究院、西南大学、西华师范大学、四川文理学院、四川省交通运输厅交通档案服务中心、陕西理工大学、陕西省汉中市档案局、汉中市文物考古工作队、陕西省留坝县政协、留坝县文化馆等单位专家学者以及巴中市、南江县、通江县等本地领导和相关单位专家学者、各乡镇代表50余人,就米仓道历史文化遗产保护传承、巴文化与米仓道历史地位与作用、历史文献与米仓道和南江历史文化资源挖掘、米仓道红色文化资源调查与地理分布、米仓道与南江生态环境保护和文旅融合发展、米仓道研究路径和未来展望等方面进行了深入讨论。

学术交流座谈会现场

一、关于米仓道历史文化遗产保护、传承方面

四川省巴中市南江县政协副主席徐铭宏认为,米仓古道是中华文明的重要见证,更是南江得天独厚的文化瑰宝。站在南江的视角,梳理历次考古调查、文化研究成果,分析南江在米仓古道文化挖掘、保护、传承存在的短板。徐铭宏围绕“进一步挖掘米仓古道文化”这一主题,提出以“考古实证”为根基,深挖历史原真性;以“跨学科协同”为突破,激活文化多维价值;以“民间记忆”为线索,抢救活态文化基因;以“法制保障”为铠甲,保护古道文化遗存;以“国际视野”为坐标,提升文化对话能力。

通江县文物保护研究中心副主任陈伟生认为,米仓道研究意义主要体现在更好地保护文化遗产、传承历史文化,增强文化自信、促进区域协同发展、同心共筑“中国梦”等几方面。米仓道的挖掘价值主要反映在它不仅是一条文化之道,而且也是军事之道、经济之道和红色之道。米仓道的线路走向不是单线,而是有多条线路,既有陆路,同时也有水路。米仓道的物质遗存包括古文化遗址、古城址古寨古关隘、古道古桥古建筑、石窟寺及石刻、河槽码头、古树名木以及可移动文物等方面。米仓道上还保存了许多非物质文化遗产,主要有宗教文化、民俗文化、客家文化、非遗文化等,对于这些文化遗产,一方面要立足保护,守护遗产,另一方面要活态传承,共促发展。

巴中市巴文化研究院副院长朱敏认为,这条始凿于夏商、贯通南北的“活化石”的米仓古道所承载的文明密码,在南江境内留下了丰富的文化遗存。结合本次米仓道考察见闻,朱敏提出三点建议:其一,构建全域资源数据库。建议整合2012年以来多学科考古调查成果、四普文物数据及《巴文化遗珍》等20余部专著成果,建立开放共享的数字化文献平台,这不仅可破解基层学者“查文献难”的困境,更能为《梦境·光雾山》等文旅项目提供学术支撑。其二,深化区域协同保护机制。建议参照丝绸之路申遗经验,建立跨省域的米仓道保护联盟。重点修复大坝至巴峪关古驿道,串联禹王宫、皇柏林等46处遗存,打造“一轴四区”文化廊道。其三,创新文旅融合路径。光雾山作为“米仓古道第一城”核心,可建设米仓古道数字展陈中心。同时完善旅游标识系统,在交通节点设置多语种导览手册,让文化遗产“活”在游客动线中。

陕西省汉中市南郑区文化和旅游局原副局长、副研究馆员余忠平认为,米仓道研究涉及内容非常多,如米仓道地理环境、米仓道形成的政治、经济、军事和文化背景、米仓道文献著录及发生的重大历史事件、米仓道形成与发展的历史脉络、米仓道上主要遗迹等。他通过自己几十年的实地考察和研究成果,对米仓道调查研究和保护传承提出了自己的看法:一是要深化跨学科联合研究,二是拓展研究范围和深度,三是强化保护与利用研究,四是推进包括米仓道在内的蜀道申遗进程,五是推动米仓古道研究区域合作与交流。

陕西省汉中市文物考古工作队队长、研究员左汤泉则对汉中境内米仓道入蜀线路和遗址遗迹作了考证。他说,米仓道北部由汉中盆地进入巴山之中的道路呈显网状结构,由多条子道形成,大体有三条线路:一是东线,在城固境内,它的北部连接线是兴元新路,即沿湑水向南,抵汉江后从襄源渡或柳林渡涉汉江,向西南交米仓主干道。1932年底,红四方面军即是从这里渡江进入大巴山,逐步建立川陕革命根据地。二是中线,即从汉中城西上水渡涉汉江向西南经周家坪、青树逐步进入米仓道主干道。涉汉江山坡上,古道遗址显著,石条铺就的路基历历在目。上水渡本世纪初渡口仍在,近年修建了龙岗大桥才废弃。它的北部是褒斜道出秦岭后沿褒河抵达,南北直线,距离最近。三是西线,在勉县境内,从板桥渡涉汉江,汉江北连接的是陈仓道,陈仓道沿堰河到汉江,过江后至汉城,张鲁女墓,经南宋摩崖石刻石梯坡,向南汇入米仓道主干线。

二、关于巴文化与米仓古道历史地位与作用方面

四川文理学院中华传统文化学院、巴文化研究院院长王赠怡教授认为,米仓古道作为巴文化的构成部分,在生长、生成中华文化整体的过程中不可或缺:其一,巴地作为中国地理的局部始终与中国地理的整体处于关联性之中,这种关联性正是通过山脉水系、文化古道的纽带连接来实现的,这就意味着巴文化始终与中华文化的整体处于互动中,巴文化是中华文化多元一体格局中重要一元。其二,米仓古道的沟通作用,说明巴文化从来不是静态的存在,它总是处于动态的、开放性的、不断交融的存在状态。其三,大巴山的独特地理环境,塑造了独特的米仓古道文化和独特的巴文化,而这种文化的独特性恰恰补益了中华文化的丰富性。

蜀道研究院学术委员会委员、西南大学历史文化学院教授马强对米仓道的历史地位认识与评价进行了重新定位。他认为,在蜀道交通史研究中,过去我们仅仅将米仓道视为一条支线,实际上米仓道在中国文化传播史、交通史、军事史包括生态文明史上都发挥过重要作用。米仓道的历史最早可追溯到陕南汉中梁山的史前时代,隋唐中国佛教南传过程中,米仓道的巴州是一重要里程碑,南龛、北龛、西龛、永宁寺石窟造像表明四川的佛教艺术来源于北方关陇一带。楚汉之际著名的萧何追韩信史事当发生于米仓道南江韩溪河、截贤岭一带。宋蒙战争伊始,米仓道的失守,是早期宋蒙战争中南宋由坚守转至退避态势的转折。蜀道诸线中,米仓道生态资源最为丰富,皇柏林历史价值不亚于翠云廊,光雾山、诺水河自然风光闻名遐迩,是蜀道地带双遗产富集区,在今天保护、传承、建设蜀道生态文明中具有重要意义。

汉中市档案局原局长、陕西理工大学两汉三国与蜀道文化研究中心研究员孙启祥通过米仓古道在南宋抗金抗蒙战役中战略地位来谈米仓道的历史作用。他认为,蜀道各条路线在古代程度不同的具有战略意义,其中米仓道的战略地位在南宋抗金抗蒙战役中得以体现,并为敌我双方所重视。故而就宋廷来说,前有绍兴初张浚“约金人若以大兵取蜀,即(兴州、金州、兴元府)三帅相为应援”,并遣王庶经营巴州之部署,后有嘉定年间利州路安抚司退守米仓山、宝祐年间知兴元府郭正孙使呼延棫扼守米仓山之安排;而对敌方来说,绍兴初金人因担心宋军自金牛道、米仓道两路包抄而撤退,宝祐年间蒙古人则将“入米仓关”作为侵宋的三路大军行进路线之一。由于四川境内宋军后期力量薄弱,未能守住米仓道,致使自金牛道、米仓道侵入的两路元军形成合力,军事优势凸显,从而占据四川全境,加速了南宋灭亡。

三、关于通过历史文献深度挖掘米仓道和南江厚重历史文化方面

四川省人民政府文史研究馆特约研究员、四川省区划地名学会会长、四川省蜀道研究会副会长、四川大学教授李勇先专门就宋王象之《舆地纪胜》所见南江丰富的人文与自然资源及其开发利用进行了深入探讨。从该书记载可知,南江县在宋代民风淳朴,风俗简俭,“以歌舞遊遨为乐”。南江饮食文化特色产品有“米膏茶饼”“竹根酒注”,而节庆则“最重上元”节。尤其是《舆地纪胜》对米仓古道及其历史作用进行了评述,认为“兴元南有路通巴州,路极高险,谓之孤云两角,去天一握”,孤云、两角山就在南江县境内,所谓“巴之北境,即米仓山,下视兴元,出兵之孔道”。在两角山下曾有石刻“汉相国萧何追淮阴公韩信至此山”,唐集州刺史杨师谋题记。此处有“截贤岭”,在南江县百余里,“相传萧何追韩信至此,因名,今刻石移在县学”。王象之对萧何追韩信历史故事发生在米仓道而不是褒斜道作了详细考辨。在王象之看来,“韩信逃于深僻之处,刺史杨师谋就其所逃之处而刻石焉,两角山既非通衢,故碑亦不显。今碑在难江县学,而两角山、米仓山之间有淮阴公庙。又有截贤岭,则其迹可考矣”,最后得出结论:萧何追韩信故事“今当从唐碑所纪以巴州者为是”。

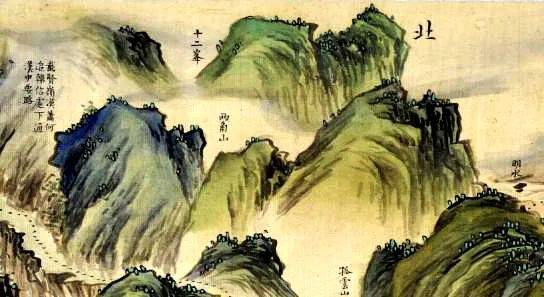

《清初四川通省山川形胜全图·南江县图》(局部),清乾隆年间绘四川大学图书馆 藏

四、关于米仓道红色文化资源调查与地理分布方面

四川省区划地名学会副会长、四川省蜀道研究会副会长、四川大学教授王小红从米仓道的历史演变出发,分析米仓道与红四方面军建立川陕革命根据地的关系,并将梳理相关史料和研究成果、进行多次实地考察调研的县级以上重点文物保护单位红色文化资源,分类汇编成《米仓道红色文化资源图录》,绘成“米仓道红色文化资源分类与地理分布图”。根据已取得的阶段性研究成果表明,县级以上重点文物保护单位的物质类红色文化资源,在米仓道沿线地区(涉及陕西省汉中市,四川省巴中市、广元市)多达300余处,以革命旧址、革命遗址遗迹数量为最多;而本地区独具特色的红色文化资源——红军石刻标语,被公布为全国重点文物保护单位的多达70处。其地理分布,以主干线为界,呈现出东多西少的特点,尤其集中于东部的巴中市通江县。这既是通江作为川陕革命根据地的核心区及首府所在地的历史使然,也得益于数十年来当地对文物的系统性保护、文旅融合的创新实践以及红色精神的一代代相传。米仓道从早期的军事要道,到唐宋元明清扩展为兼具物资集散、人口迁移的复合型道路,再到近代川陕革命根据地的交通命脉,再到今天的历史文化—红色文化遗产走廊,正是其价值不断更新的生动体现。

五、关于米仓道与南江生态文明和文旅融合发展方面

蜀道研究院学术委员会副主任、西华师范大学教授蔡东洲专门就南江皇柏林价值挖掘、提炼和保护利用提出了新观点。首先是在价值挖掘方面,一方面是文化遗产承载着千百年官府和民间对行道古柏保护的文化传统,另一方面是生态文明,她是中华民族与自然和谐共生的范式和标本。其次在保护、利用方面:要领悟习近平总书记对翠云廊古柏得以传存至今的精辟概括,即历代官府的制度保护和沿线人民的自觉守护。现在四川省人大常委会正在联合陕甘渝人大常委会制定保护蜀道的法规。南江县应该尽快建设和推介“皇柏林徒步旅游”产品,一方面达到聚集人气、增加消费的社会效益,另一方面满足徒步爱好者、古树爱好者的愿望,传播和普及古树名木的认知,更好地营造生态文明氛围。

四川省南江县文广体旅局文旅导师徐大春对建设“米仓古道第一城”提出了自己的看法与建议:一是梳理米仓古道文化,找到文化的“落脚点”。文化是旅游的灵魂,在建设“米仓古道第一城”过程中,首先就要对米仓古道文化进行梳理,为我们建设“米仓古道第一城”走实第一步。二是盘点县城文化资源,找到文化的“支撑点”。南江与米仓古道源远流长,米仓古道的历史在这里烙下深深的印迹,在县城及周边至今还保存众多的古道文化的遗迹和遗存,让南江县城“米仓味”更浓,也为建设“米仓古道第一城”提供了强有力的支撑。三是围绕定位提炼文化,找到文化的“发力点”,如设计“米仓古道第一城”的特色文化IP,策划“米仓古道第一城”的整体打造方案等。

四川省南江县文联副主席何志平也对深挖厚植南江历史文化、助力“米仓古道第一城”建设提出以下建议:南江县城作为米仓古道第一城,主要体现在四个方面:一是时间的维度。县城作为集州州治所在地,至今已有1471年,历史十分悠久。二是空间的跨度。米仓古道交通路网覆盖南江全境。三是文化的厚度。米仓古道文物古迹在南江县境内留存最多、最集中,保存最为完好。四是政策的力度。《“大蜀道”交通与文化旅游融合发展实施方案》的出台,为打造“米仓古道第一城”提供了支撑和保障。他建议,坚持文化植入先行做好整体规划,成立米仓古道文化研究专门机构,定期举办“米仓古道学术研讨会”等。

四川文理学院中华传统文化学院副研究员马雷结合自己在荔枝道进行实地考察,以及在特色小镇建设中取得的经验,提出在进行米仓道旅游开发等项目中,要注意保护与开发相结合的同时,也要注意地理位置和旅游容纳量对旅游开发价值的影响。

四川交通档案服务中心编辑部主任、四川省地方志学会理事王谦认为,米仓古道作为中国古代重要的交通与文化纽带,其历史价值与文化旅游影响深远,不仅塑造了川陕地区的文化交融,更在当代文旅融合中焕发新生;巴蜀先民对解决“蜀道难”问题的探索,对当前交通规划建设也具有重要的启迪意义。一是构建多层级交通网络,提升交通通达性与文化体验性。如加快米仓大道等干线公路建设,串联光雾山、诺水河等景区;在公路设计中设置徒步步道、骑行道、观景平台、文化驿站等,增强沉浸式体验。二是深化交通与文旅融合,打造特色IP。如开发特色交通体验产品,结合《巴山背二哥》非遗文化,设计徒步线路;依托米仓大道沿线自然景观,设计露营区域等。三是创新营销与品牌升级,推出米仓古道名片。如在文创产品开发中,深度融入红叶、杜鹃花等米仓特色元素;在对外宣传内容中,加入冷水鱼、南疆羊肉等美食推介。总之,现在的米仓古道已经成为乡村振兴、经济转型的重要引擎。米仓大道加快建设、汉巴南铁路纳入规划,一定会有力推动南江“文旅高地”建设,并为区域经济发展和文化遗产保护注入新能量。

六、关于米仓道今后研究路径和未来展望等方面

陕西省留坝县政协原秘书长、文史专家杨虎祺认为,一是要着眼于大蜀道看南江内米仓道;二是要从城固五郎关、古路坝入通江,西乡骆家坝入通江,镇巴简池坝入通江都应列入米仓道系统,统筹进行研究;三是巴人处于相对独立民族系统,受战争杀戮破坏、人口迁徙冲击较小,从而保证了巴文化的独立性、完整性、特殊性,巴文化在很多方面就代表了中华文化;四是汉中南部人口也应纳入巴文化研究范畴;五是明末清初屠川、湖广填四川对巴人人种和文化的冲击;五是关注近现代历史对巴人的影响;六是关注小人物、家族的历史脉络、故事与传说;七是筹划建设部分区域作为巴文化保护区。

陕西省留坝县文物管理所所长吴伟也提出了自己的看法,一是在观赏《幻享・米仓道》后,建议聚焦截贤驿、木门道等经典历史,用戏剧冲突深挖文化内核,让科技更好服务文化。二是以“四龛福城”推动文旅融合与蜀道申遗。可沿古道设AR体验还原唐代植树盛景,复原汉代关隘场景。借鉴剧目创新,开发剧本杀、数字藏品,让米仓古道在新时代重焕生机。吴伟也特别强调川陕合作的重要性,希望深挖米仓道在南江和南郑历史故事,加强两地合作,共同努力做好资料收集整理工作。

学术交流座谈会参会人员合影

本次学术交流座谈会由中共南江县委宣传部、四川大学历史地理研究所主办,南江县文化广播电视体育和旅游局、南江县融媒体中心承办,南江县文物保护研究中心、南江县博物馆具体执行。南江县文广体旅局党组书记、局长弋京毓主持会议,中共南江县委常委、宣传部部长吴城蓉致开幕辞,四川省巴中市政协副主席秦渊对本次学术座谈会作总结发言并致闭幕辞。

学术会议期间,来自四川、陕西、重庆等省市相关专家学者实地考察了米仓古道遗址,观看了大型科幻舞台剧《幻享·米仓道》。

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:李勇先(四川省人民政府文史研究馆特约研究员,四川省区划地名学会会长,四川省蜀道研究会副会长,四川大学教授)