【记忆】山沟里的那些年‖杨秋娟

山沟里的那些年

杨秋娟

一

背井离乡

1972年12月,年将9岁的我随母亲和妹妹从上海市川沙县(现浦东新区川沙镇)迁到四川省剑阁县的深山里(九院第三研究所老点),和从事核武工作的父亲团聚。父母考虑到老了要落叶归根,决定把姐姐留在浦东乡下,和奶奶一起生活。因为工作问题和当地艰苦的生活环境,记得母亲当时极不情愿地带着我们,跟着父亲踏上了开往四川绵阳的绿皮火车。

到绵阳的第二天,我们一家四口坐了3个多小时的内部班车,终于到达父亲的工作单位:距剑阁县开封镇几公里远的一个前不着村、后不着店的深山沟,周围层峦叠嶂,巍峨蜿蜒。

拍摄于2023年11月

听说随后有个分配来的女大学生因受不了其偏僻和闭塞,一到这里就崩溃痛哭。她心目中,中央直属的科研单位应该是地处城市,科研人员都穿着白大褂,在气派的科研大楼翻着资料的那种情形。

后来才知道:1969年底,依照“靠山、隐蔽、进洞”的三线建设精神,九院(现中国工程物理研究院)各研究所陆续从青海221基地迁来四川山区。父亲是第三研究所最早到达这里进行基本建设的一批,那时的条件更艰苦。

我在浦东老家时,父亲为了让我和妹妹开开心心跟他到山沟里来,曾哄着我们说:

“四川有很多好玩的山,你们去了可以背着小背篓爬山。单位里还有个很棒的灯光球场,晚上有许多小朋友在那里玩。”

当时我一个上海乡下的小女孩,对大山、小背篓、灯光球场很好奇、很向往,所以对当年父亲的这些话印象深刻。

我们一家刚到九院第三研究所时的临时住所是一栋红砖小平房,离青工们的住所不远。父亲的手下有一百多人,是从射洪县招来的青年职工。初来乍到的我,被其中一个比较活跃的阿姨带到她宿舍,用射洪话问我:

“你咋个不开腔?”(“开腔”的意思是说话)。

我当时连普通话都不会说,哪里听得懂四川话,还以为她在说“你咋个不开枪?”所以用疑惑不解的眼神看着她,更沉默无语了!

二

我的父亲

拍摄于1969年前,父亲在青海221基地

父亲本行木工,上海浦东川沙人。年轻时曾跟随师傅在上海浦东和河南安阳工作过,后调到青海221基地,参与国家的核武事业,随后又随九院整体迁到四川,在九院第三研究所工作,担任过研究室指导员,“五七社”社长、维修队队长、安置办主任、基建科科长等职务,也曾是第三研究所党委委员。父亲为人和善,技艺精湛,品德高尚,所以职务虽不高,却有着很好的口碑和群众基础。

因家中兄弟姐妹多,父亲很早就跟着师傅学徒,文化程度不高,头脑却很聪明,他做的木器总比当时一般的木工更精致考究,据说以前北京军事博物馆里曾经那个木质的原子弹模型就出自父亲之手(现已换成了金属材质)。

记忆中,父亲一心扑在工作上,总是骑着一辆自行车上下班,下班总是最晚的那一个。工程的谈判和协商、建筑的设计和施工、工人的培养和管理,他都亲力亲为,一丝不苟。他对工作的呕心沥血和无私奉献,使他成为人们心中的楷模。

父亲体恤他人,善于做思想工作。他曾挨家挨户到射洪青工的家里拜访,了解家庭困难,掌握思想动态。所到之处,都会与家长们亲切攀谈。因受人尊敬和信赖,无论职工家属,还是亲朋好友,遇到工作矛盾、家庭纠纷,总喜欢找他调解,他总能把他们说得心悦诚服地离开。

父亲作为厂方代表,在建筑工程中遇到过当地建筑队(建筑公司)的送礼。当时大家条件都不好,送的礼往往是一背篓鸡蛋,或花生、柑橘等土特产,父亲一定会拒收,实在无法推脱,就按市场价付给送礼的人,他们下次便不好意思再送了。

拍摄于2023年,青海原子城纪念碑上刻有父亲的名字。

父亲总是克己为人,善良大度。所里职工的生活所需经常是集体采购,因为父亲太谦让,买回家来的总是品质最差的,多次惹得勤俭持家的母亲生气唠叨,但他还是一如既往地先人后己。即使是在上海重病住院,甚至是病入膏肓期间,都时时处处为医护人员着想,始终保持病房整洁干净,关照临床病友,积极配合治疗,从不给医护人员添麻烦,简直是个模范病人。

他如此处世为人,德才兼备,难怪他的手下曾编过一个赞美他的舞蹈(当时我还觉得有点好笑)!据说有一次所里举行人大代表投票时,他的票数超过了所长。至今,三所的老同志见到我还会说:你爸真是个好人!

父亲是个大孝子,也是好兄长。在那个艰难的年代,父亲凭一己之力,除了供养我们一家,供养爷爷奶奶,因为外公早逝,还要给我学习芭蕾的舅舅寄生活费,一直资助了十几年。后来舅舅成了上海市芭蕾舞团台柱子,上海市歌舞团副团长,德艺双馨。父亲还曾为了给叔叔筹钱结婚,瞒着妈妈卖掉那辆上下班用的自行车,每天走路上下班。父亲对其他亲戚在经济上尽力帮助,有矛盾时耐心调解,上海的亲戚无不对他赞赏和敬重,他是那个大家庭的粘合剂。

三

初中时光

拍摄于2023年11月

后来研究所给我家分配了丙区这栋楼的一套两居室的房子。这栋楼现在还基本保持着原状,多年前已出售给当地农民。2023年11月,我故地重游,现在的农民住户主动招呼我到我曾经的家门前拍照留念。

这里曾留下我们一家难忘的记忆。父亲幽默风趣,特别爱孩子,常常在丙区这栋楼前给小朋友讲故事。这张照片是由当年的一个邻居拍摄(非摆拍),40多年后,经他翻拍处理,才特意转发给我。父亲留下的影像极少,当年这温馨、亲切的日常一幕,现在感觉很珍贵。左后的女孩是妹妹,父亲身边的两个女孩现在都已年近60,成了教授或博导。

拍摄于1975—1977年间

我家左边住着来自沈阳的一对夫妇,男主人是科研人员,后来成为三所党委书记。女主人是一位特别爱美的音乐教师,李老师。在那个生活条件艰苦的年代,种花几乎是一件奢侈的事。李老师把她家周围种满鲜花:美人蕉、太阳花、夜来香、地瓜花、地雷花、鸡冠花、喇叭花、步步高……他们一家暑假回沈阳的时候,会让我看护她家的花草。受托付的我,会特别认真地伺弄这些花草,自己也从此爱上了种花栽草。我那时爱学习,也爱臭美,曾因此被质疑爱美的学生能不能加入共青团,同样爱美的李老师曾为我据理力争。

住在这栋楼的时候,我正读初中,有件事我至今记忆犹新。我们初二才开英语课,从零基础开始。当时的课本带有明显的时代痕迹,记得第一课的标题是:Long live Chairman Mao! (毛主席万岁!)第二课的标题是:Long Live the Communist Party of China! (中国共产党万岁!),然后才学:Good morning teacher! 不懂音标的我们学得一头雾水,为了记住Good morning teacher的发音,我在下面硬生生地标注了汉字:狗蹬毛宁踢球!

幸好我的启蒙老师是研究所情报中心临时抽调来的周老师,据说新中国成立前她父母是上海的资本家,她从小在上海的教会学校学习,人优雅又善良。她的英语是标准的英式英语,非常好听。我当时对英语很感兴趣,在年级里几乎每次都能拿第一。有一次,周老师让我朗读一段英文,用录音机录下来后,要在全所各区的大喇叭里播放。我紧张极了,经过多次录制,终于有一天我在家里听到了喇叭里传来我读英文的声音!我当时小心脏都要跳出来了,激动、骄傲、紧张、害羞混杂在一起,因为全所的男女老少都在听我一个刚学英语的小孩朗读英文!

四

艰难岁月

母亲原是上海市川沙县国营单位毛巾厂工人,三年自然灾害后,为响应政府号召,照顾国家经济困难,下放到农村。国家经济好转后,再回到厂里,就是集体单位的性质了,所以母亲随父亲迁来九院,就不能解决正式工作。母亲后来和其他一些家属做过不少零工或苦活:磨豆腐、卖冰棍、做煤饼、搬砖头、筛沙子……最难熬的时候,母亲也曾对父亲赌过气,想离开四川,甚至给之前上海厂里的领导写过信,要求回去工作,但终究还是留了下来。为了和父亲团聚,背井离乡,从上海来到四川的深山老林,不仅离开了亲朋好友,还丢掉了工作,这是母亲一辈子耿耿于怀的事情。现在,每当母亲忆起这段经历,我就会安慰母亲说:相当于你以这种方式也为核武器事业做过贡献。

拍摄于1979年夏

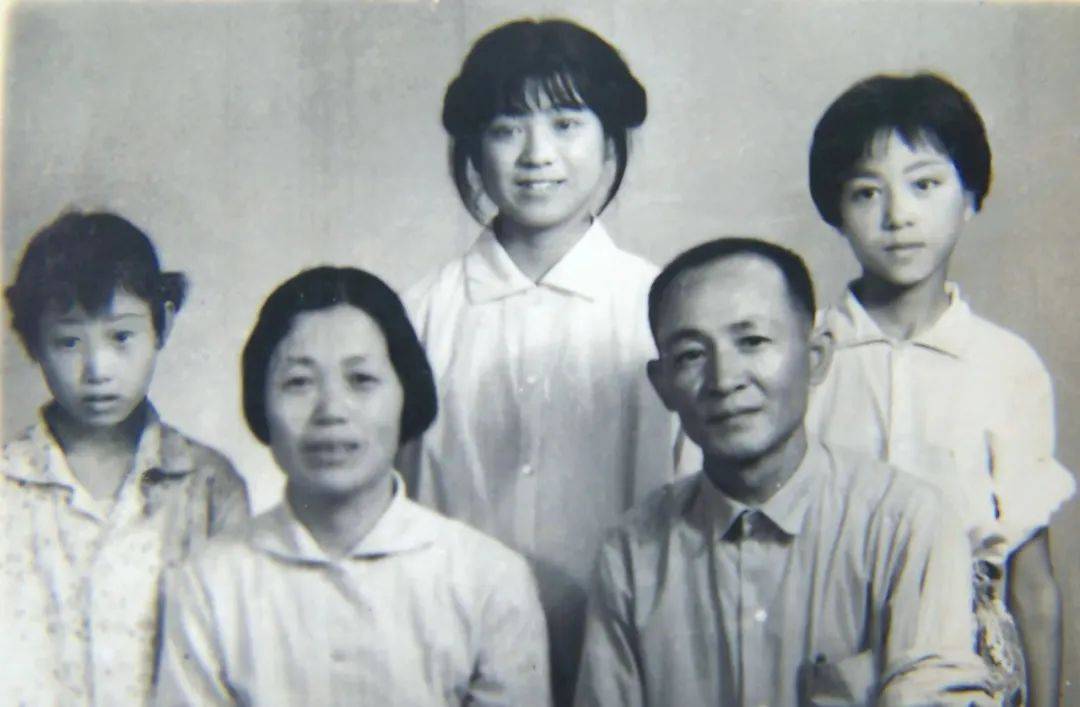

拍摄于1977年前后

这是我家唯一一张全家福,也是姐姐唯一一次从上海到山沟里来时拍的。前排是父亲母亲,后排右一是我本人,中间是姐姐,左边是妹妹。照片中我和妹妹貌似营养不良,当时生活条件艰苦,母亲又极其节俭,我总是很瘦、很馋。当时物质匮乏,水果、糖块、糕点很稀有,我很不自觉地偷吃过不少次上海寄来或者母亲悄悄藏起来的各种零食,但从未被父母捉住过,所以还挺得意的。

父亲的木工活技艺精湛,是当时最高级别的木工。家里各种木工工具应有尽有,大都是从上海买了带到山沟里的。记忆中,家里的衣柜、沙发、箱子、板凳等,都是他亲手做的,姐姐结婚时的沙发也是他做好托运到上海的。他为我做过一把剑,在所有武术队同学的剑中,做工考究,颜值超群,被当作模板争相仿制。父亲去世几十年后,我为了追忆父亲的过去,在北京参加合唱比赛时,顺便看望过当年父亲的老领导,原九院党委副书记孙维昌。可能预感自己时日不多,他把父亲当年送他的双剑之一送还给了我(见下图)。只见此剑经历40年的使用后,剑体仍结实无损,剑锋仍笔直如初,透着做工的精良。

拍摄于2019年4月,北京,与原九院三所党委书记、后为院党委副书记的孙维昌合影。

尽管身体单薄,他却从不拒绝别人的请求,无偿为别人制作过各种家具,包括大衣柜、沙发等等。因山沟里物质极其匮乏,研究所的人有钱也买不到东西,父亲每次回上海老家都会像运输大队长一样,为熟人、好友、同事或手下,采购各种生活用品、上海特产,衣物等等,有一次别人竟让他代购衣柜的大镜子!他居然也不拒绝,从上海闸北火车站坐三天两夜的火车到绵阳,再转3个多小时内部班车,一路小心带到偏僻的山沟(在闸北火车站还破裂重买过一次)!现在想来,父亲身体本就瘦弱,又为工作、为他人付出太多,透支了生命,与他的早逝不无关系。

五

老点环境

拍摄于2023年11月

这里原来是研究所的大礼堂所在地,原来的大礼堂是父亲亲自参与设计,并带领手下施工建造的,至今我对天花板上的梅花图案还有印象,因为当年父亲是在家里设计的。那时,所里开会、演出等大型活动都在大礼堂举行。现在这座建筑是在原址上新建的,成了老点职工食堂,样子和原来红砖砌成的大礼堂相比,已经大相径庭,所以汽车开到这个建筑前,我竟然没反应过来已经到了研究所老点!我还是比较喜欢过去那个承载着两代人记忆的、父亲带领手下施工建造的红砖大礼堂。

拍摄于2023年11月

以前的电影都是在露天场地放映。放电影的日子,我们会早早地从家里搬来凳子,摆放在这个球场,有人还会摆上其他标志物,以示已有人占领,我们称之为“占地方”。

拍摄于2023年11月

以前所里的招待所现在仍然在使用。40多年前,人们没有手机、BP机,也没有私人电话。招待所楼下的一部电话是所里唯一一部公用电话,一般需要排队使用。恋爱中的我,要从一公里远的家里走到这里,排队在这里给对方打电话。排在后面的人会把你和恋人的通话内容听得一清二楚,还会不时地催促你快点结束。

拍摄于2023年11月

过去的食堂现在已打造成印记陈列馆。

我曾在三所通讯科工作过一年,主要从事自动电话交换机方面的话务和技术工作,现在通讯科的大楼已翻新改造成会议中心。

拍摄于2023年11月

这栋楼是我家在老点最后居住过的一栋,是当时最好的楼栋之一,分配给工龄长、资格老的职工。父亲极其体恤他人,本来论资排辈,可以住楼上,却因为担心做木工活会影响到邻居,坚持要了一楼的房子。

走出这栋楼,再下个坡,没多远就是农田了。过去我常在没人的田埂上大声诵读英文经典篇章,得意之处,还不忘孤芳自赏。

拍摄于2023年11月

往返学校的路上会经过这个堰塘,过去人们常在这里钓鱼、采菱角、捉蜻蜓、打水漂,我放学后常在这里背诵功课(政治、英语、语文)。现在堰塘已经变小、废弃,杂草丛生。

六

矢志不渝

2002年,我曾和同学们回到三所老点,来到这个我们再也熟悉不过的小山上。我们的脚下就是当年的子弟校所在地,我们每天上学、放学,上山、下山成了我们的日常,在此完成了小学到高中的教育。现在,学校早已拆除,只能看到零星的瓦片砖头,图中那个男同学举起了一块曾是教室的墙砖。直到我们高中毕业那年,学校才从山上搬到山下的新学校。

拍摄于2002年6月,从左至右:胡建华、王伍仲、迟鲁青、本人、黄丽芳、李宇峰、曾宪雯。

我们的中学时期经历了批林批孔、斗私批修和学工学农运动,学会了养猪、养羊、采青(肥料)、割麦子,种植和收获过蓖麻、南瓜,萝卜等农产品,有一次老师还给每个同学分发了我们自己养的猪肉!一到麦子成熟季节,我们就不用上课了,全班同学带着镰刀、干粮和军用水壶,去帮当地农民收割麦子。麦田里有时还会遇到野兔,大家就会兴奋地追逐。不割麦子的时候,老师会安排班上每天四个学生上山放羊,轮到的学生一整天都不用上课。我们当时还蛮开心的,但现在看来,就学业来说,这真的是在放羊!虽然在继续,却受到很大冲击。

同时,师资严重匮乏。我们的外语、数学和物理老师都是科研室临时抽调来的科研人员。高中毕业那年,实在找不到合适人选,所以我们毕业班的数学一个月没人教,物理两个月没人教!结果当年我们81届没有一人考上大学。高考分数最高的我,因为志愿报得高,还是离录取线差了十几分。当年三好学生加分的政策也没有落地,所以与大学失之交臂。

拍摄于1981年7月,三所子弟中学81届高中毕业2班主要师生合影。

我们81届的教学被耽误得太多,老师和家长都看出我们考上大学的希望渺茫。高考前,记得有个叔叔对我说:“你们这届学生,如果你考不上,就没人能考上了。如果你今年考不上,应该再复读。”但本分的父母希望我留在院内工作,我能考上技校,他们已心满意足,所以不支持我复读的想法。

其间,我还因为坚持要学英语专业,放弃过九院内部特招的四川大学中文师资班的机会。最后,按父亲的意愿,进入中物院技校,学习我毫无兴趣的电讯专业。老师和家长对这种选择都深感惋惜,班主任曾说:如果那个暑假他没有回老家,他一定会阻止这件事。后来成为副校长的语文老师说:他家如果有这么爱读书的孩子,砸锅卖铁也要支持。父亲因此对我很是愧疚,坚强的他,从重病到去世都没流过泪,却听说因为提到我的学业,眼睛泛了红。一心想上大学的我也一直为此郁郁寡欢,确定自己入错了学,自己本该属于某个大学的外语系。所以,一直坚持收看电视英语节目Follow Me 、On We Go和陈琳的电视英语讲座,为将来的考学和改行作准备。

技校毕业后,我曾在三所通讯科工作过一年,一边工作,一边为大学的梦想继续努力。后来,因子弟校英语师资短缺,我在没有任何英语专业背景的情况下,被抽调到我的母校担任初中英语的教学工作,似乎离自己的梦想近了一点。

但之后我又经历了其他考学上的阴差阳错,包括因在上海陪护看病的父亲错过自考报名,因不熟悉考场,迟到后被拒入场等诸多不顺,好像总在被命运作弄!后来又几经坎坷,百转千回,直到工作、生娃后的1996年才正式考入四川大学外国语学院,攻读硕士研究生,终于圆了15年前的梦——1981年考大学的第一志愿正是四川大学外语系!用我发小母亲的话说:我的求学历程曲折到可以写本书了!为了学业,我几乎与命运抗争了十多年。

1999年6月,川大校门。

从童年到青年,我在这个山沟里生活了12年,直到1986年父亲去世后,才离开这里,调到地处梓潼县、离两弹城不远的曙光工学院(曹家沟),在另一个山沟开始了我自己小家庭的生活。

七

长卿山下

为了结束两地分居的状况,1986年,我和我先生分别从地处剑阁县的第三研究所和地处安县的第二研究所调到曙光工学院(即中物院工学院,现在的中物院培训中心)。

拍摄于2023年10月

工学院原来地处梓潼县长卿山下的曹家沟,离邓稼先院长居住过的两弹城(既当时的九院院部)不远。2023年,为庆祝建院65周年,我曾和培训中心老科协的其他两位负责人,带领老科协成员到两弹城和工学院旧址参观。

参观了两弹城后,大家前往我们工作和生活过的中物院工学院旧址。工学院旧址现在正在被改造和修缮,不知是否要打造成另一个爱国主义教育基地或邓稼先学院的分院。

拍摄于2023年10月

这里曾是培训中心老同志们挥洒过汗水、奉献过青春的地方。来到这里,大家都很激动,以往紧张工作和忙碌生活的场景,历历在目,仿佛就像昨天一样。我曾在学院的现代管理系外语组工作过,由于当时英语老师短缺,加上领导的信任,我在还没有获得大学毕业文凭的情况下,就被指派给大学生上专业课了。后来学院成立过外语培训部,搬迁至绵阳科学城后成立过应用外语系。我始终努力学习,积极工作着,得到领导和同事们的支持和信任,曾担任过外语系的管理工作。

这里虽然比第三研究所离绵阳近些,离九院总部和梓潼县县城也比较近,但仍然是闭塞的山区。同行的一位老同志感慨说:这么偏僻的地方,美帝国主义怎么找得到吗!?现在看来,我们当时生活在这么偏僻闭塞的山沟真是有点可怜,但当时没人有这种感觉。有些中央领导的子女,还有一些来自五湖四海的国内外杰出的科学家、科技工作者、技术工人和服务人员,都像我们一样生活在深山老林中前不着村、后不着店的地方,没有人觉得自己可怜,没有人觉得生活艰苦。也许正是因为这种闭塞的环境,才使我这个通讯专业的技校生在工作、带娃、做家务的同时,能心无旁骛地参加自考和考研,以最快的速度完成了专业的转型和学历层次的快速提高,最终实现了考入川大的梦想。

听同行的几个老同志说:这个不起眼的曹家沟曾是中物院在北京的第九研究所所在地。九所搬回北京后,曹家沟成了第十二研究所所在地,之后是721工人大学(后改为曙光工学院)所在地。

拍摄于2023年10月

2023年建院65周年时,中国文联到我院的文艺演出中,特意请来了我院核物理学家、“氢弹之父”于敏的儿子于辛(上图中),以及在电影《功勋》中饰演于敏的著名演员雷佳音。于辛在舞台上讲述了他和父母在曹家沟的生活经历。没想到,这个不起眼的曹家沟,居然还是“氢弹之父”工作和生活过的地方!这些科学家隐姓埋名,无私奉献,不畏艰辛的精神真令人敬佩!两弹城里的那句标语:“干惊天动地事,做隐姓埋名人”真是总结得恰如其分!

拍摄于2023年10月

八

九院人的特点

九院人有着自己可能都没有意识到的特质。

九院人正统又单纯。当年我们的父辈们背井离乡,常年生活在家庭关系和社会关系极其简单,且偏僻闭塞的环境,造就了包括第二代(我们)、第三代(我们的孩子)在内的九院人独特的气质和特点。正统闭塞环境中长大的我们太过单纯,不谙世事,在应对人情世故方面可能不像当地人那样机灵活络,可能不善于处理复杂的人际关系,有时甚至会被认为有些呆傻。即使在九院的圈子里,我也曾因为太专心于学业,活在自己的世界里,而被冠以怪人、书呆子!

拍摄于2023年6月

九院人的环境适应能力很强。从建院之初的大都市北京,到荒漠草原青海,再到深山老林四川和荒无人烟的试验基地新疆马兰,九院人既能适应大城市的繁华喧嚣,又能忍受西部偏僻闭塞、与世隔绝、荒无人烟的艰难困苦。九院人生活的地方,青海缺氧,新疆缺水,四川缺阳光。我们的父辈们抗稀氧、战风沙、钻山洞,对艰苦的环境已见怪不怪,泰然处之。

青海原子城

九院人说的普通话具有自己的特色。九院人来自五湖四海:北京、上海、广东,山东,湖南,河南,东三省……所以几乎可以听到全国所有省份的方言或口音。无论来自哪里,九院职工在工作场所都说普通话,或试图说好普通话,但他们丝毫不觉得自己说的普通话已经不是纯正的普通话!受语言间相互渗透的影响,九院人的普通话里掺杂了不少四川方言的词汇。比如说“好不好玩?”九院人可能会用普通话的语气说“好不好耍?”“太差了”可能用普通话的发音说成“太撇(piè)了”“太歪(wǎi)了”;还有“好的很”,九院人会用自认为的普通话说“巴适得很”,不胜枚举。

绵阳东方红大桥1967年7月1日建成,它首次将涪江两岸连在一起,改变了川陕公路路过绵阳需渡船跨越的历史(图源:绵阳旅游搜狐号)

当年张爱萍将军在考察散布在山沟里的各个研究所后,中央决定开启839工程(1983年9月)。全院各所从90年代开始,从各个不同的山区,大规模搬迁,集中到绵阳市科学城。

从此,我们终于走出了山沟。但无论走到哪里,山沟里的那些年一直印刻在我们心中,成了永久的记忆,我们也在不经意间带上了山沟里成长和生活的烙印。

作为核二代,我们不仅为父辈们的辉煌事业而骄傲,也为他们的无私奉献而感动,同时也秉承着父辈们甘于奉献、吃苦耐劳的精神,在父辈们的事业中添砖加瓦,继续前行。

(写在原子弹爆炸成功60周年。文中照片拍摄于不同时期,整理于2024年6月。感谢父亲的徒弟、原三所基建科科长孔庆书的回忆和细节纠正!)

2024年6月

作者简介

杨秋娟,1964年1月出生于上海,毕业于四川大学外国语学院,硕士研究生。1972年随迁到四川,曾在九院第三研究所和中物院工学院(后为培训中心)工作,主要从事外语教学和培训工作。曾任中物院工学院应用外语系副主任、支部书记,2019年退休后任培训中心老科协副会长。

来源:曙光初照902

文/图:杨秋娟